シアターΧからのメッセージ

2009年9月15日で シアターΧカイは 満17歳となりました。17歳という とし は、昔レイモンド・ラディゲに憧れた“ませた天才児”たちが夭折することを願った年令でもあります。が、栄光の17歳を越えシアターΧは“ただのひと”として一層 非凡に生きようと考えています。

創造現場から発信しつづけてきたシアターΧの葛藤の軌跡を、年次ごとに振り返る。

1991年

シアターΧ情報誌ニューズレター準備号より抜粋 1991年

東京/両国に新しく生まれる「劇場」について

1992年

シアターΧオープニング企画プログラム巻頭ページより抜粋

「ヴィトカッツイのびっくり箱」

(1992年9月~12月)

1993年

シアターΧ情報誌ニューズレター7号より抜粋 1993年5月15日

―芸術家とシアターΧ(カイ)―

許容するがゆえに妥協しない

シアターΧ(カイ)は、昨秋9月に、自主企画でやっていく劇場としてオープンしました。

そのオープニング特別企画としては、『ヴィトカッツイのびっくり箱』のタイトルで、この現代芸術の先駆者であったポーランドの鬼才ヴィトカッツイの、演劇とパフォーマンスと映像と写真と絵画などを通して、日本初の本格的な紹介を3ヵ月間にわたりおこないました。

つづいて、ベルギーのヤン・ファーブルの最新パフォーマンスを、客席数60に限定という彼の意図通りに公演。今年の2月には、詩の朗読を“見せる”試みとして夏木マリの『詩のコンサート』や、3月にはピアニストのテオドール・パラスキベスコによる1ヵ月間の公開レッスン『ミュージック・バトル』ピアノ編など。

また、自主企画の一貫としての「若手開放」企画(92年度)には、社会人のプロジェクト・ココ脱げプロによる『ハイパー過去磨き屋』を。

ほかに、提携公演としては木冬社・清水邦夫の『冬の馬』などをやってまいりました。

(以上の92年度=平成4年9月~平成5年3月までの自主企画、提携公演の成果につきましては、別途「まとめ」を編纂中です)

Q さて93年度も、すでに4月から新しい企画で走っていますが、その自主企画などを通してシアターΧ(カイ)が劇場として目指しているものは?

A 劇場だってそれぞれ、いろんなインタレストを持っていいと思いますが、シアターΧ(カイ)としては、舞台芸術を〈創る側〉の立場の人たち、すなわち芸術家やアクティブの人たちの「創造欲」のパッションに、より関心があります。

彼らは、時代と対峙し、発火するまでに高まったものを表現しようと形にする──。しかし、「それ」はわざわざお客様に観せるに値するものだろうか。そこまでに、こだわりぬいた内容なのだろうか。磨きあげようとする技への精進があるのだろうか、と。

Q で、それに劇場としてはどう関わるのでしょう?

A 〈創る側〉の構想、意欲、才能に共感したならば、彼らと立場を同じくします。という以上は、〈創る側〉が背負う責任を、同じく背負うということです。

責任とは、彼らの芸術上の贅沢さに寛大であり、その「創造欲」に対して、劇場は限りなく許容するだけの覚悟をするということ。が、それゆえ〈創る側〉との芸術上における妥協はしない。決して馴れ合わずにやって、その「創る作品」のテンションを高めていきたいと。

Q 「若手開放」企画についても、その論理ですか?

A そうです。「若手開放」と自主企画とは同根です。単に、カネがない、知名度がない、コネがないというだけの違いで、〈創る側〉としては平等の遇しかたをいたします。したがって「創る作品」に責任も持ちます。

Q 実際のところ、シアターΧ(カイ)を使ってみたいという「若手」の希望状況はどうでしょう?

A パッションが弱いですね。電話だけかけてくる人がいる。「来てください。それに企画書とか資料も…」と答えると、ほとんどがその言われた通りの素直な反応。先方だって劇場と「見合い」もしないで、よく結婚する気になるなぁと呆れてしまいます。

ポーランドの若い劇団をふいに訪ねたとき、自分たちをこちらに紹介するため、話し合っていたその同じ部屋で、半年も前に上演した芝居のクライマックスを、その日のありあわせのメンバーでやってくれました。作曲家も居合わせてピアノを弾き、他の場面の歌やダンスまで披露してくれて…。

それまで普通に、おとなしくしていた女優さんが、ガバッと変化して演じだした瞬間には、恐怖を感じたほどのパッションでしたよ。

Q でも「若手開放」企画を希望するのには、やはり規定とか手続きとか……?

A だから、パッションですよ最高は。企画書作成や資料づくりが上手だったら、他の職種へ進まれた方が成功するのではないでしょうかね。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1992年11月23日~25日

脚本・演出:ヤン・ファーブル(ベルギー)

『彼女はかつて、彼女は今、さえも』

|

シアターΧ情報誌ニューズレター9号より抜粋 1993年11月15日

勝たねば責任は果たせまい…

1994年

シアターΧ情報誌ニューズレター10号より抜粋 1994年1月20日

モノでは動かないイノセントたち

不景気といわれている昨今に痛快な話を聞いた。二人とも“馬キチ”の青年賭博師。競馬にいれこむために一人は俳優、もう一人は翻訳などで稼いでは、日がなウマ学の研究に精進し余念がない。もっとも二人は互いを知らず、それぞれは孤独。昨年暮れの『有馬記念』当日の朝、徹夜でパソコンを駆使しての念入りな予想や冷徹な作戦のさなか、何と、インスピレーションがひらめいたという。

「きょうはドラマが生まれる! だから優勝はトーカイテイオーだ!」

痛快なのは、二人が大儲けの結果を出したからではない。彼らの、「贅沢さ」を食らって暮らしている生き方──がである。決定的瞬間には自らの、知・度胸・志の賭(か)かったスリリングな刻(とき)が持てるのだ。それに加えて「明日の保証」のない──冒険と自由という「贅沢さ」と道づれの人生とが。

不況ゆえか、平和ゆえかわからないが、大勢が保守的で個々には保身的に縮こまる当節の世情にあっては、賭博師こそイノセントなのだろうか。だとしたら、願わくば寡黙であってほしい。ふんばって、知が、切なく尖って知的に働く賭博の初心を守ってほしい。知が、知識を転がす騒々しいオシャベリに安んじ、あげく、その道の“目きき家”かなんぞに出世し、収まったりされてしまうのでは、悲し過ぎる。

イノセントといえば、なぜか長崎のオランダ坂の石畳が直ぐと思いだされる──「下駄の歯を減らさないよう石の方が減るのだ」──という。昨年の4月から11月までの『熱海殺人事件』ロングラン公演は四万五千人余を動員した。手前みそで恐縮だが、この両国での、この地味な劇場でのそれは快挙といえよう。けだし、つかこうへいさんはイノセントであった。長征の中で、イキのいい、若い役者さんが離陸でき、飛翔した。つかさんは相変わらず何も語らないが、この「手応え」には満足の筈。だが当然、その彼らの目方の分だけ、つかさんは痩せた。もうそろそろ誰か、「つかこうへい」の思想とその方法論などをきちんと評論する人も欲しい。『熱海殺人事件』は、その昔(今なお)、「虚偽はイケマセン」などとカマトトぶっているエリートさんに対して、(ピープルは先刻承知の……)「虚偽以上の虚偽」からスタートしての手練手管を貫き、真実に達したいと志すものであった。この芝居で、日本の現代演劇に開眼したのは、私ばかりではないとおもうが。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1993年 作・演出:つかこうへい

『熱海殺人事件―モンテカルロ・イリュージョン』阿部寛(右)と山本亨

(撮影:斎藤一男)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター11号より抜粋 1994年6月1日

『冬の旅』する芸術家たち

芸術家のわがままには百パーセントつきあってみようと思っている。プロデューサーの任にあるもの、こんなヤバイことと常に対峙している連中なのだから、プロデューサー風情もこのくらいの覚悟は自明の理といえよう。それに彼らには私欲がないのだから、常に損得でものをはかる我々のげすな基準を当てはめることもできまい。さらに彼らには私心もなく、その精神と肉体との総てをおっ開ろげて自らを晒し、“他人のための鏡”をえいえいと製造している人たちなのでもあるから。

去る三月、現代美術のクリスチャン・ボルタンスキーによる『冬の旅』という舞台をパリのオペラ・コミックで観た。ボルタンスキーの、あの肖像写真を豆電球で囲んだ例の「モニュメント」シリーズを思わせる雰囲気の中、シューベルトの『冬の旅』全曲が正統派ドイツのテノール歌手とよくこなれて風格のあるフランス人のピアノ伴奏で歌われる。それにカントルの劇団(クリコット2)の双子の役者ふたりと少女とのパフォーマンスがからむ。美術、音楽、演劇のそれぞれが、いま自らの主張すべきものの総てを精一杯に表現していた。しかしボルタンスキーはそのどれをも同調させることを避け、非情な関係下の覚醒した交わりのごとく、おたがいが耐え難さをぎりぎりに耐えたままの緊張の持続する舞台だった。だが、その夜初日のカーテンコールは猛烈なブーイングとしつこい野次が起こった。『冬の旅』リサイタルに貢献していないぞ! という類の野次はいったい、何なんだろうか。私などは、ボルタンスキーの美術行為が常に放っているあの“死の執着”のアクチュアリティに対して、シューベルトの曲とミュラーの詩による死へのロマンティシズムとがどう関われるものなのかに興味があったのに。ボルタンスキーは『“死への旅”案内』に成功したと私は思う。たとえば貨車に抛り込まれた収容所送りの人々が車窓から眺めたであろう冬景色を私も舞台に見た。その意味においてシューベルトらの『冬の旅』が、この今日的テーマで甦る力を持っていたことに彼らの天才性をむしろ再認識したと言ってよい。

ボルタンスキーは語る「芸術家は仕事をすればするほど存在しなくなり、人生を失ってゆくのです。他人のための鏡となること。私とは他人に与えるものでしかなく、他人が私の中に彼自身を認めるためのものでしかないのです」と。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ情報誌ニューズレター12号より抜粋 1994年8月1日

東山中学校生徒さんたちへの追加の答え

さる6月、愛知県の東山中学校の生徒さん6人の訪問を受けた。社会勉強として、劇場で働く者への「生きがい、働きがい」などについてのインタビューという。口下手の私はパニックである。中三といえば十余年前の息子の年齢、人生でいちばん感受性のするどい恐怖のゼネレーションだ。逆上する頭で思った──これは、今、私自身が日々ぶつかっている最前線での問題から答えを抽出し、有り体に申すしかあるまいと。日頃は散文的になっている問題点を絞り込んで何とか応じ終えると、生徒さんたちは礼儀正しく挨拶をして帰って行った。

そして先頃、6通のすこぶる真剣な感想文をもらってしまい、読了後ドキリとした。あの日、「見えないところが美しい人」──が理想という私の答えを、生徒さんの全員が印象的だったと書いてあった。

劇場というのは、中心に芸術家がいて、彼らがやろうとしている目的のためにそれを遂行する大勢のスタッフが働いている所。「芸術家の仕事って、3Kどころか10K以上のもの」だからスタッフだって当然そう、というような脈絡から私は生徒さんたちに、見えないところ……云々の話をしたのだろうが、やはりこの年代はセンシブルでこわい。世間では本音のところ、いかに金儲けをするか、どうすれば寵児になれるのかがより関心事の昨今、いい大人の私が「見えないところが……云々」などと喋ったことは、まるで“おぼこな中学生”みたいだと驚きから、共鳴してくれたのかもしれない。

だけどこれは、きれいごとの道徳やセンチメンタルな頑張りでやり通せるものでもないのです。なにを何のために、どうするのだというはっきりした意思とか、熱情とかがないのならば、10Kのハードルなど愉しめるものではないでしょう。自分みずからに、それをムリ強いするのでは決してなく、めちゃくちゃ自由な意思の中にあってそれを平気で、普通に、選択できる志をもてるのが芸術家という種族なのだと私は理解していますから。しかし、また、「見えないところが美しい人」の“見えないところ”が指す意味には、芸術創造のヒミツ部分──インスピレーションや想像力(イマジネーション)が意識の内面ではたらき、その魔法で外面世界では絶対に化合し、昇華し難いものをも変貌させて“美”を咲かせ得る──もう一つの「次元」のことのつもりでもありました。この難しい(見えない)部分の磨きを怠ると、美しい芸術の花は咲きません。これこそ100K程にもキツいことなのですよね。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ(カイ)プロデュース公演『アガタ』の公演プログラムより抜粋

作:マルグリット・デュラス 訳・演出:渡邊守章

出演:范文雀、渕野一生

(1994年8月17日~22日)

デュラスの『アガタ』なるものが、この八月に入ってやっと、私にはこんな風に思えるようになりました。

デュラスは、恋の〈永久革命論〉者なのだということ。

恋、自体は肉体の発情(さかり)とは異なり、人間のみの精神細胞における新陳代謝のためには、不可欠のもの。ゆえにそれは日々、破壊と蘇生・構築を繰り返すわけで、絶望的なまでに成就せず、完結をみないものなのである。しかし、そこはまた──絶望の虚妄なること希望にひとし(魯迅)──とばかりに、この永遠のフリーラジカルを覚醒の内にそそのかすデュラスというフランス人作家の非情な過激さ、そのバッシングの矛先は、おセンチな日本人にも向けられているものと理解いたしました。

が、この容赦ないデスマッチを演じる役者さんたちは、文字通り「前進か、玉砕か」の心境だろうとお察し申し上げます。ちなみに最近、右の言葉を使って決意のほどを吐露したのは、秀作の中国映画『さらば、わが愛』に主演したレスリー・チャン氏でもありますが、『わが愛=アガタ』も、この公演のためにテクストを新訳された演出家の渡邊守章氏をはじめアガタ・プロジュクトの全志士の皆様がたには、わざわざ、あえて『アガタ』のような難しい戯曲に挑戦、猛暑の連日、演劇として立ち上げるための死闘をかさねてこられましたことに、心からの敬意を表させていただくものであります。

(1994年8月17日 シアターΧプロデュサー・上田美佐子)

|

|

1994年8月17日~22日

『アガタ』

作:マルグリット・デュラス

訳・演出:渡邊守章

范文雀(右)と渕野一生

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター13号より抜粋 1994年10月5日

マイナーだから、正しく悩んでいます

作家の島田雅彦さんが、「こんなマイナーなポーランドの作家に、これほど関心が集まるとは…」と語り始めたぐらい、会場の紀伊国屋ホールには二百人余りもの人々が来場、傾聴していただけた。さる(1994年)9月15日に催した『ブルーノ・シュルツについての講演と映像の夕べ』の当日、開場を待つ行列が書籍売り場までのびて、私達もびっくり。だが、恥ずかしながら主催のシアターΧと新潮社の関係者は極まれだった。つまり、声をかけた劇場・出版社・そしてポーランド関係者らしい顔ぶれの来場予想は大幅にハズレ。とすれば、島田雅彦ファンと紀伊国屋ホールの集客力に感謝しなければなるまい。とはいえ、島田さんもくだんのテレビ文化人とは異なるのだし、テーマも“シュルツ”である。やはり、ここは当日の客のあくなき好奇心、評価すべきことなのではあるまいか。しかし一方、たかだか二百人余りの集まりでしかないのも確か。新潮社の刊行予定『シュルツ全集』も少部数、高価格とか。シアターΧの『シュルツの世界』における映画も演劇も美術展も入場者は渋いだろう。

一昨年の秋、シアターΧのオープニングに、同じくポーランドのヴィトカッツイの演劇や美術を紹介したときから、今度はシュルツを──と、二年がかりでヤン・ペシェクとその演劇化を詰めてきた。「勿論、ヴィトカッツイは凄い。しかし僕が生涯かけて愛しているにはシュルツ」と言った時のペシェクの目は怖いほどに光り、私は殺気をかんじたから。

ペシェクさんは、ヴィトカッツイ『狂人と尼僧』の時も、文化や伝統のまったく異なる日本人に、どうすれば自分たちの芝居を楽しんでもらえるのかと、このヨーロッパの名優が半年もの稽古の中であれやこれやと盛んな試みをし、日本の観客のための演出をして持ってきた。毎回の公演ごと、客の反応を気にし、最後まで悩みを隠せないでいた彼を私は見ている。

その公演を作家の黒井千次さんは「…なんともいえぬ充実感…まぎれもなく芝居を観た、との歓びが身に溢れるのを感じた」(民藝の仲間274号)と書いてくださった。ヴィトカッツイ、シュルツ、そして昨年の一周年記念ハイナー・ミュラーだったとくれば、もう堂々の“マイナー路線”の揃いぶみ。だが、これほどの作家達がマイナーなのは、今の日本の方に事情があり、いったい、日本人の作家、日本人の役者、そして日本語を使用しているからといって、だから日本の観客に満足を与えていると言える芝居が、今日、どのくらいあるものだろうか。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

ブルーノ・シュルツ

(1892年7月~1942年11月)

ポーランドのユダヤ系作家・画家。ゴンブロヴィッチ、ヴィトカッツイとともに、戦間期ポーランドでひときわ異彩を放った作家。

1993年9月25・26日

『カルテット』作:ハイナー・ミュラー

ロシア版

|

シアターΧ情報誌ニューズレター14号より抜粋 1994年12月5日

優しさの通しかた……

……さる11月24日、ことし一番の冷えこみと報じられた日、ぼくたち二群(ふたむれ)の野良猫集団に毎夕、食事をつくってくれているKさんは、いつもと少しも変わらず現れて、それぞれの猫に声をかけ「また明日の晩、待っとりや」と言い置いて帰って行った。僕は勘が鋭いほうだから、あの人が何かの都合で次の日に現れないときは、直ぐと相手の気持ちの異変を嗅ぎとってしまう。しかしその夜の別れには、いささかの乱調もみられなかったのに、もう二晩も現れない。

「しまった!」ぼくは慚愧の念にかられた。Kさんは、明るくって、気持ちの優しい、まだ83歳の小柄な女性です。前日、近所の内科でニトログリセリンの薬袋には赤字で「発作時に舌の下で溶かして飲むこと」と。

ぼくらは野良猫だもの、人から餌を毎日いただくのを当然だとはおもっていない。あの人が現れて、集合したぼくらにかまってくれるそのことを、餌よりも、待っていたのかもしれない。そして実は、ぼくら以上にあの人も、ぼくたちと毎日会わずにはいられなかったのだとおもう。そのKさんが、ぼくらに会いに来ない。ぼくは悲痛な気持ちでいます。

Heko-Con通信 1994.11.27 0:45 雄猫ピョン

……雄猫ピョンさんへ

Kさんは、マンションで住まわせてはいけない犬や猫と家族になっていましたし、ベランダでは野良鳩も常客で、夕方の毎日はピョンさんたちと一緒でしたね。しかし、それらはすべて規則違反の行為でした。居住地域では、“野良の存在は人様に迷惑”ゆえに「住民の快適な暮らしを保障する責任を果たすため」に規則や管理がなされていますから。

しかし、Kさんは日課を停めなかった。「かわいそうや、みんな同じように命を神様からもらってるんやから」。Kさんは、この「規則違反」とただされるプレッシャーを、「公平な神様ならわかってくださる」と心の中で押し返しながらも、口では「わたしは猫好きやもんで…」とテレながら言うのがいつものことでした。

「それにしてもこの冷えこみの中、野良猫なんかと命とどっちが大切なの?」

寒さがつのる季節になると、こんな親切ごかしな底意地の悪い声が頻繁にかかる。Kさんの胸はそのつど痛み、薬袋の赤い文字がちらついたのです。

Heko-Con通信 1994.11.28 6:00 K宅同居猫ハナコ

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

1995年

読売新聞の掲載記事から抜粋 1995年2月24日

客と役者の演劇バトル

見透かそう 見透かされまい

本来なら公に書くことではなく、尋ねられてから仕方なく答えるべきことなのかもしれないが、「シアターΧ(カイ)」という劇場プロデューサーを私が引き受けるに当たり、思い描いたことは、「芸術家たちによって徹底的に鍛えられる劇場」と、そして「劇場内にあっては限りなく優しく守られてしかるべき芸術家たち」との、厳しいけれども、いい関係作りというイメージであった。

当時はバブル最後のころの1991年。1日に東京だけで200もの公演があるという演劇“隆盛”のさなかだった。だが、実態を調べれば、その文化度の足腰の弱さは絶望的でしかなかった。

92年9月、シアターΧのオープニング公演として3ヵ月間、ポーランドの前衛芸術の超人作家ヴィトカッツイの演劇、パフォーマンス、絵画、写真、映像、シンポジウムをポーランドやノルウェーの国立劇団の参加を得て催したもの、続いてベルギーのヤン・ファーブルによる「客席60に限定」の演劇を甘受し敢行したのも、言わば日本のプロの芸術家とプロを志す人たちへ、これらの衝撃波を受け取ってもらいたかったからだ。

そして改めて学んだことは、私のこの意図を理解して2国の劇団とも破格の費用で応じてくれた、その文化度の高さであった。

93年には、つかこうへい作・演出「熱海殺人事件」のロングラン公演が8ヵ月にもわたり、連日超満員。しかし、この企画で私が一番期待したものは、つか氏の演劇作りの試練場に劇場を晒すことにあった。

既成の「熱海殺人事件」バージョンとは、まったく異なった新作が、二つ生まれた。役者が代わり、つか氏のその時点でのメッセージが変われば、異なった演劇が誕生する創造のヒミツも公開稽古でつぶさに学べたのだ。この間、つか氏が集客した数は4万5千余。しかし、再演物だからとジャーナリズムからは無視された。

今秋、シアターΧの舞台に3年前から口説いていた若い男性タレントさんが初の演劇に挑む。話題作りのための企画ではない。TVを見ていて彼が素晴らしい原石だと思えたからで、磨いてこその逸品を、何とか舞台に置いてみたかったのだ。

目の輝き、汗や涙までが見てとれる最大300席くらいのシアターΧの小さな劇場だからこそ、見透かそうとする客と、見透かされまいとする役者との、深く、大きな演劇バトルができるというもの。「成功しよう」などとまとめないで、舞台上のバトルの快感を得てほしいと、願っている。

(シアターΧプロデューサー:上田美佐子)

|

|

1995年10月14日~31日

原作:ジャン・ジュネ 演出:渡邊守章

『女中たち』本木雅弘(左)と青山良吉

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター15号より抜粋 1995年4月1日

批評活動の啓蟄(けいちつ)

|

本来なら公に書くことではなく、尋ねられてから仕方なく答えるべきことなのかもしれないが、「シアターΧ(カイ)」という劇場 当劇場の「若手開放企画公演」も回を重ね次のようなことが気にかかっている。

’92年9月に劇場がオープンする年の春頃、真っ先に申し入れてきたのはココ脱げPROのリーダー、加藤大さんだった。その後、希望者は急増し、オープンから2年半の現在までで「若手開放公演」は全部で31本にもなる。「若手」のトップを飾ったココ脱げの公演は翌年にもその2回目をやった。その公演終了後、私は加藤さんに2年間における客層の広がりや動員数の伸びについて質問した。客席は満員だといえるのだが、実態の変化はないという。つまり依然、役者のチケットノルマに頼らざるを得ず、横這いのつらさだと。

さらに問題だと思えるのは、彼ら若手の公演に関しての批評のシステムがないこと。マスコミや演劇ジャーナリズムからは相手にされない。評価がなされていないのだからそれも仕方がないこと…と循環する現実がある。また観客動員が知人友人への手売りに依拠しているから、唯一の批評である「アンケート」もおおむね厳しさを欠く。

私から言わせればまだある。それらの状況を前提とした上で、彼らの、加藤さんらの、批評活動は……とりわけ自己に対する批評はどうなっているのか。

加藤さんは私から宿題をもらい、しばらくして次のような行動を起こした。東京の小劇場演劇界で活動している150劇団に宛て『求む!? 賛同者!?!』というレター(提案書)を送付したのだ。

それには、小劇場の創り手としての課題〈観客数/観客層〉〈公平で適切な劇評の必要性〉についての分析と解決のためのアイディアが記されていた。まず、彼ら小劇場の劇団どうしが他の劇団の公演に足を運び合い、自由に批評する。但し、最低の規則として「おもしろいと思った点」「おもしろくないと思った点」を必ず1点は指摘する。それを集めて劇評ミニコミ誌を作ってみたいと。

そしてこの3月、30劇団ほどの賛同を得て既に、冊子『小劇場有志の会劇評誌3』が発行されている。

この加藤さんを中心とする彼らの地道な努力に敬意をはらいつつ、私は若手開放企画の意味を改めて思った。よく、“若手育成のため”と念を押されるが、そうに違いないけれども、後進に手を差しのべるのは、もともと本能みたいに当たり前のことで、あえて育成というのならばそれは批評するということに他ならず、批評するとは羞恥心の有無を問うことだと私は考えている。だから私に、ものまね屋、おしゃべり屋、でたがり屋の方々への偏見があることも隠さず告白しておきます。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1995年9月20日~26日

『青森のキリスト』作・演出:郡司正勝 中村京蔵(左)と坂東みの虫

|

シアターΧ情報誌ニューズレター16号より抜粋 1995年7月5日

“郡司正勝的冒険”にはまる

すでに何度も言ってきたので気がひけるのだけれども、「演じる(創る)側の立場にたてる劇場でありたい」というのが、シアターΧの当初からの念願であり、それは〈演じるべき〉ことを実現させ、そして(演じた結果)に対しても内省を共有できる実力を備えていくことなのだと理解している。

というものの、劇場オープン2周年半を駆け抜けた今にして貢献できたと言えるほどのものはほとんどない。身近で勉強させてもらって、せいぜい当方の目が少し冴えてきたかなという程度だ。たとえば、演じることを志すプロの彼らが自らをただひたすら鍛え励んで、(できる)ようになりさえすれば良し、と肯定していた私の通りいっぺんな考え方が、いかに甘チャンであったかに気づくぐらいには進歩したみたい。

「できるから、やっちゃうというのではダメで、そういう自分に自分が抵抗することを課し続けなければね」とは郡司正勝氏の若手舞台評。

演劇界の長老にして、最もラジカルな郡司氏には驚かされどうし。「舞台にどれだけ危険な―劇的な、何かが創りだせるのか、発見できるのかが楽しみ」。そして「今までにない美が生まれればいいし、爆発して終わるだけなのかもしれない。だが爆発力もない芝居なんかはやらないほうがマシ」などとおっしゃる。

その郡司氏お気に入りの、当劇場レギュラーのつかこうへい氏には、もっぱら「この劇場は小ささだけが長所。新しい役者も上手くなるし、新作向き」とこき下ろされたり、持ち上げられたり。

小ささ──といえば、10月公演ジャン・ジュネの『女中たち』で演劇初出演の本木雅弘さんが事に踏み切った理由の一つもその劇場の小ささであった。おそらく本木さんは生来の感覚の鋭さで、彼が「お芝居」をしないですむ空間の広さをはかり、OKをしたのだろう。では、「お芝居」ではなく、真っ向から演劇と対峙し“俳優修業”をしようとしているこの舞台のルーキーに、シアターΧの客席に座ることになる側の人々も、やはり本気で、演劇の観客をやっていただければと願う。同じく『女中たち』で初めてのストレートプレーを演じることとなった大浦みずきさんも、間近で客の目に晒されるこの勝負に本気になっているし、ビッグスターを二人も相手にジュネ演劇と格闘する田口トモロヲさんにいたっては“郡司正勝的冒険”に乗り出すアドベンチャーの心境でもあろうか。仏演劇の権威、渡邊守章氏の訳・演出による愛ある薫陶を経て、三人の花ある俳優の「腰がきまる」ことを期待してやまない。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ情報誌ニューズレター17号より抜粋 1995年10月5日

芸術家風情(ふぜい)の痩せ我慢

1996年

シアターΧ情報誌ニューズレター18号より抜粋 1996年1月5日

「他人の痛み」を盗む精進…

「苦しかった…。もっと人間的に成長してからです、再び演劇をやるとしたら……」

「それは逆。演劇を通して人間として成長できるというのであって、その実感がえられなかったのだということに対しては、口説いた私はあなたに、恥じ入るのみです」

昨秋、シアターΧの自主公演で、はじめて演劇に取り組み、のたうち回っていた若い俳優さんと千秋楽にかわした会話。以来、私は自責のるつぼに、どうしようもなくはまり込んでしまっている。

シアターΧは今年96年から97年にかけ、オーディションと長いワークショップとを経ることで創りだしてみようと目論んでいる公演が二本ある。

オーディションは〈演劇〉をやろうとする人を集めるため、長いワークショップは演劇を通してどう変わるか(成長するか)を探求するため。

長いワークショップとは、その演劇に関わるその人、その人が、自分が今、立っている場所から出発して、ハンパでなくその演劇のクリエーターとなっていくための工房活動。一年とか一年半、道なき道をまさぐるマニュアルなしの冒険への旅立ち。演劇とは、〈演技を主犯とする総合芸術〉であり、その究極は他人の痛みが盗める──ことへの超ストイックな精進、つまりは演技を捨てた演技の修業。思いつきをお喋りすることでも、感じたふりのよがり声をあげることでも、てだれのフォルムをきめることでもない。ましてや「自己表現をチタイノ」「自分を見チュケタイノ」と片言をおっしゃるお坊ちゃま風とも無関係。何時間も、何日も、声も出さず、会話も成立しない、暗闇のバトルの予測さえも。いわばこういったワークショップの集団創作なるものは、作家が書斎でたった一人ぼっちに耐えながら苦吟しているより以上に、孤独で辛抱のいる大変な作業かもしれないのだ。だがもはや、老であれ若であれ、凡庸さを自覚できないリーダーと馴れ合いごっこのぐるによる無精卵みたいなプロジェクトにおさらば告げるには、度胸よく、この方式で試すしかあるまいと考えての実行となった。

しからば、長くないワークショップとは?

トホホホ。長い、長くない…なんぞ、本当はどうでもよく、ただ、長いワークショップ──とは、あくまで芸術創造の必須手段というこだわりから言ってみたまでで、たとえば全国津々浦々の遊んでいる空間スペースの稼働率を引き上げるために、今モテモテの「ゲートボールよりはワークショップを」という、ワークショップそれ自身が目的化、レジャー化されつつあるそちらの場合のニュアンスとは、厳然と、区別をしたかったという程度のものです。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1993年3月2日~28日

1994年3月1日~27日

テオドール・パラスキベスコのピアノレッスン

|

シアターΧ情報誌ニューズレター19号より抜粋 1996年4月10日

新しい演劇メディアの愉しみ

シアターΧごとき非力な劇場の考えることではないかもしれないが、考えているのが〈映像演劇〉の製作ということで、実は、この程、シアターΧは虚弱ながらもその一歩を踏み出してしまいました。

三年半前の劇場オープン以来、自主企画だろうと若手開放企画、提携企画、時には変種のエキストラ企画etc…まで、すべての記録映像は撮り続けてきており、中には、ノルウェーの劇団が演じたヴィトカッツイの『水鶏』や木冬社・清水邦夫の『冬の馬』、ジャン・ジュネの『女中たち』などのように、テレビ局がていねいに舞台中継を録画して番組放映されたものもあるのだが、いずれの映像も本物のナマの舞台に比べると、当然のことながらその迫力のなさ、魅力の欠如さ加減には興醒めするばかりの代物。

いわゆる“舞台中継”なるものをヨーロッパではアーティスト側が許さない。そもそも劇場の客席とは、コミュニケーションのできる人間サマの座る場所なのであり、たとえハイ・テクニシャンであろうともマシーンが占めるのは無礼だという見下しもあろう。多分、そういうプライドの違いからも、あちらでは早くから、舞台の映像化という考え方と、それを実現する方法論による作品化が進んでいるのだと思う。シアターΧの蔵品にも東欧や北欧のすてきな〈映像演劇〉のビデオがあるが、イングマル・ベルイマン演出=監督『サド侯爵夫人』などは絶品の一つ。

ナマゆえ、直に消えてしまうのが演劇のよいところ──を拒否する気はない。だが、テクノロジーが介在することで何度でも鑑賞できる演劇──というのも、また嬉しいものなのではなかろうか。

演劇の、新しいコミュニケーションづくり、と本気で考えスタートした私どもの〈映像演劇〉試作は、第三回シアターΧ名作劇場の菊池寛『父帰る』(30分)と久米正雄『地蔵教由来』(60分)という極めつけの名作戯曲。ちなみに、わが名作劇場とは、作家が後世に与えた予言的な戯曲の力を喚び起こし、現代に挑戦するための上演──ゆえに、試作演目には絶好のターゲットではないかと。

目下、試作のプロセスで次第にわかってきたことは、ベルイマン様のレベルに達するには、並々ならぬ高度な手間と時間とがかかる──ということは、今の世の中、それは莫大なお金を要するのと同意味だと、直に解釈されそうだが、お金、金とそう早合点されると、私は、最近では「お金では解決せえへんことじゃ!」と言いたくなる。

しからば、答えは、とことん芸術的享楽をしてみたいアーティストたちの志の集合力とでも。(これからは、〈映像演劇〉の演出=監督家という新しいジャンルの作家の出現を切望したいもの)

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1992年11月6日~3日

シアターΧオープニング特別企画『水鶏』

作:ヴィトカッツイ

演出:ピョートル・ホージンスキ(ノルウェー)

出演:ノルウェー国立劇場メンバー

|

シアターΧ情報誌ニューズレター20号より抜粋 1996年7月1日

〈不死身の悪党〉で、蘇ってきて!

つかこうへいさんの『銀ちゃんが逝く』では、主要人物のほとんどが死んでしまうという賑々しい大団円を迎えます。その一ヵ月間の公演最中、そのせいでしょうか、死ぬなんて絶対にありえないはずの大事な友人Hも逝ってしまった。(派手好きなヤツ。)それでなくとも目下私は、一昨年亡くした母の2年目の喪に服しており、ひそかに弔い合戦の刻を窺い待ち続ける身上でありまして、業腹な私には、どちらの死者様がたの彼岸入りをも承服し難く、もっぱら死者に鞭打ち、罵倒ざんまい、御成仏して仕舞ってほしくありません。今は、断固、死んだりしている場合じゃなあい。

その点サスガ、つかさんの演劇は深い。フィナーレでは銀ちゃんをはじめ、悪党のみなさんが生き返り、タキシードに身を固め、晴れやかなダンスを見せつけてくれます。次回公演の勧誘までして。「ものみな歌でおわる」──モーツァルトのみが達成し得ていたような、極悪人にもかかわらず最後には、満場の客から熱狂の拍手を奪いとれる旺盛な生命力と、したたかな知性とに支えられた舞台でした。その上「つかさんの芝居の役者は、今どこよりも一番タキシードがきまっていてビューティーだった」とは、あるシニアの感想。

死に臨み、美しかったのはHもであり、我が母もであった。いや、ちがう。死は生と、まったく相対しており、生の在りかたこそが問題で、死は生に規定されるのだから。(で、この際、死に臨む悲しい想像はしなくてイイ。死ぬのはナシ。)

ポーランド大使館一等書記官(現大使)のヤドビガ・ロドヴィッチさんから興奮したお電話をいただいた。「傷口に指尖を差し込まれるような痛さが伝わること──それを演劇の真髄といいます。つかさんの演劇によって久し振りにその感動を得ました」。

生きてりゃ、だれしも無傷じゃいられない。年年、比例して傷口も増えるもの。それが生きていることの証明だから。したがって許せないのは「安楽生」の願望。ミミズだって安楽したら主体の尊厳を失う。自然界は安楽したら即、生きてはいけまい。最近のつかさんの演劇は「安楽生」に対する弾劾と警鐘乱打と当方には聴こえ、現実のクライシスから「安楽生」へ逃げ込む思想にヤキを入れているのだとも。

結論として私には未熟にして死は理解できず、死の事実を容認する度量もない。フィナーレの蘇生のダンスを待つばかり。いえ、せめて「アンチ安楽」の方向へ銀ちゃんのように、ドン・ジョバンニのように、傲慢に生を、生き抜くのみです。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1995年7月1日~30日

つかこうへい作・演出『銀ちゃんが逝く』

山崎銀之丞(左)と平栗あつみ

(撮影:斎藤一男)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター21号より抜粋 1996年10月1日

イチャモン違う、エールです…

通訳──とは、双方の言葉を翻訳し交渉や会話の仲立ちをすること(三省堂・国語事典)とある。

1990年、あのタデウシュ・カントルが渋谷のパルコ劇場でのシンポジウムの際、パネラーとして舞台上に指定されている席に落ち着いて座らずウロウロと歩き回り、聴衆に向かって何やらわめいてばかりいた。前の方の席にいたポーランド語を解する知人から後で聞いた話によると、彼は「通訳が私の言うことをちゃんと訳していない!」とくり返していたのだそうだ。

私にもその気持ちはよくわかる。初めてポーランドに行って、アンジェイ・ワイダを口説き、実現に3年もかかった演劇企画の交渉中、私は何度も「今、本当に私の言いたいことをちゃんと訳してくれました?」と通訳さんに叫んだものだ。どうもワイダ氏のリアクションが違うなと感じられたからだった。カントルほどの大芸術家ともなれば微妙な異和感でも我慢ならなかったのにちがいない。

しかし、それらの通訳さんの方々の名誉のために申し上げておきますが、これは決して語学力の問題ではないと思うのです。カントル氏も、私も、欲しかったのは、双方の仲立ちなどではなく、しっかりと自分の側に立ってくれた上で言語をホンヤクしてくれる通訳人。はっきりと味方として前線を共にしてくれる通訳人ではなかったろうか。

いよいよ、オープンが1年後にせまった新国立劇場の演劇部門の芸術監督である渡辺浩子さんが「…演劇人とお役人の間をつなぐ通訳のつもりなんです」(96.8.19朝日新聞=夕刊)と、ご自分の役割を語っておられる。渡辺さんの察するに余りあるご苦労のほど、十分に想像をたくましくし同情の意を奉った上であえて言わせていただきますと、この明白なる対立の構造の中で事を動かしていくということは、砂漠に水を得るごとき難業といってもよい。なのに芸術監督の任にある方が、ただ「通訳として双方の仲立人となる」だけの志を、大新聞紙上で表明なさったココロは読めません。粋な言いかたの、ひらきなおりといえばその通りかも。しかし野暮天として言うなれば、事が芸術に関するかぎり、演出家でもある渡辺さんは厳として演劇人の味方を鮮明にして「言語のホンヤク」をなさるべき。最高にしんどい注文なのかもしれないけれども、黄金の中庸など蜃気楼に過ぎず、絶望の底から砂漠を見渡さないかぎり、そこにこそ水は湧いてくるものだという活路も発見できないのでは…(安部公房の『砂の女』のごとくに)。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

1997年

シアターΧ情報誌ニューズレター22号より抜粋 1997年1月1日

霞ば、食らって優雅に、自由に。

今はもう誰だったのかわからないのだが、私に数学を好きにさせてくれたどこかのオジさんがいた。そのひとは、連立方程式の問題を算数で解いてごらんと言った。小学生の高学年の始め、やっと代数で能率的に答えを出せるようになったのに、なんでわざわざめんどくさい幼稚な方法にもどって答えをださなければならないのか──というような疑問を、実は私は持たなかった。一人っ子で、祖母と二人暮らしには広過ぎる家にそのひとが泊まってくれた夜、私ごときに話しかけてくれただけでとっても嬉しかったから。そのひとは船乗りで、詩をかかない詩人なのだとも言った。(…のを聞いたような気もするのだが、別人だったかもしれない)私はそのひとに非道く影響され、数学の問題にはその答えの発見を見据えて、どんなインスピレーションやら、どんな装備での企みやらで、登り降りするかそのアプローチの方にすっかり熱くなってしまった。加えて私は、詩にではなく詩人の方に興味を抱いてしまうようにもなった。祖母が何かの折りにそのひとを「霞ば食らっとらっしゃるごたぁ人たい」と言ったとき、ア、おばあちゃんはなんて美しか表現をばするか! 詩人みたいだ──と私は感動した。祖母の批難を込めている言葉のいみがぜんぜん通じなかったのであろう。そのあげく、滋養があっておいしい霞を研究し発明する化学者になろうと、私は決心する。本気本気。それからは一直線、『物理学はいかに創られたか』(アインシュタイン著)を愛読し、キュリー夫妻にあこがれることに。しかし実際には大きく軌道を変えてしまった私だが、いまでも忘れられないのは、キュリー家の少女たちやその仲間の子供たちを相手にして、ノーベル賞をもらうような世界のトップクラスの学者たちが数学や物理や化学や芸術の話をしてくれていたというエピソード。

まだ無心でいられる年頃に、創造的に生きている人との出会いによって得るものは、大きい。が、創造的というのは、キュリー夫人が放射能で体を壊しつつもなお、その道を邁進したということ…、既成の枠の中で妥協しうる才能をもっていないので新しく創るしかないということ…なんですよね。まあ、それだけ勝手を押し通すのだから、権力に対しても抗するべき、はっきりとした軸さえきまっていれば駆け引きぐらいは自由自在。大メディアをはじめ世間様も伴走などは断じてしないものの、少し後世になれば、驚きももの木ぐらいはしてくれましょう。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ情報誌ニューズレター23号より抜粋 1997年4月1日

力があれば溜めも、愛も。

やれるから、やれる力のすべてを出しきってやってしまうということは、いいことだとは思いません。もちろん、いつでも、どこででも、やれる力というものの方は限りなく研磨し、プールしておくことが必要なのは言うまでもないのですが、そんなことは他人には見えないところでやっておく当たり前のこと。大事なのは、やれる力でもって、何のための、どのような、いくさに参じるのかでありましょう。

さる3月、『パウル氏』の演出をしたヨッシ・ヴィーラーさんのいくさぶりに私は尊敬の念を抱きました。言葉の障壁をはじめ、外国人演出家との作業にさまざまな葛藤があるのは自明の理。しかし彼がただ者ではなかったのは、94年既にハンブルクの劇場でこの『パウル氏』を演出し、しかも高い評価を得ていたにもかかわらず、その際の演出プランのすべてを捨てて、日本のスタッフと俳優たちとゼロから立ち上げ、日本の観客とまみえたいと、そのドイツでの舞台映像や資料の一切を提示せず、参考にもしなかった。彼は現在、ドイツで次々と非常にいい仕事で活躍している実力派である。その人が、自らのやれる力を絞り込み、異文化に育ったアーティスト同士の葛藤をこそ創造のバネとする、あえて困難な道を選んだのですから。

しかし彼が期待したというよりは、それに依拠した“葛藤による創造プロセス”の形態は、ふつう日本でとられているそれとは異なっており、おたがいがとまどい、すっきりしないまま事は進行していきました。日本人は演出家の意図を聞きたがり、表明すれば真摯に理解しようとしてくれる。「だが僕は神様ではない。各人のファンタジーはそれぞれある筈。僕に対して“異議申し立て”はないのか。日本人の知性と感性に僕は学びながら、横並びで、一緒に、今の瞬間、瞬間の発見や発明をしていきたいのに」と、ヨッシさんは悩んでいた。

2ヵ月余の稽古の間、こんなにも毎日、演劇のことばかり考え、のたうちまわっている演出家も稀有だが、私が恐れ入ったのは、にもかかわらず彼が最後まで勝負を投げず、自らやれる力をふるってめった斬りにしなかったこと。功名心にかられて、やれる力まかせの振り付けを敢行しなかったこと。

外人請負演出家のビジネスにいくさはなく、悩みも、愛もないことの少なくない昨今だが…。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1997年3月14日~23日

『パウル氏』作:タンクレート・ドルスト

演出:ヨッシ・ヴィーラー

出演:高木均 他

|

シアターΧ情報誌ニューズレター24号より抜粋 1997年7月1日

エエ根性を、持ちとおしたい

困ったもので最近は出自は不確かになってしまったのに私の口を突いて出るマジナイみたいな言葉がある。その一つが、“たたかうため 探すためにして 見出すためならず またゆずるためならず”。

科学者を夢みてた中学生の頃にフランス小説から仕入れたらしいのだが、以来、夢みるものは変わっても忘れないでいる。忘れてはいないが総意はいまだ腑に落ちていない。ただ、なんとなく「お主 エエ根性しとるんやの」という感想を持ってしまう。

6月、郡司正勝先生は、『歩く』のポーランド公演に先がけ、シアターΧでの初演の初日、仕込終了後、俳優たちを舞台に集めて「これは、ポーランドの人たちに、日本から、例えば何かいかがわしい集団がやって来てヘンな見世物をやって行ったなあ、しかし印象的だったなあというものを与えられればよいのです。だから、あなた方がきれいにやろう、美しく見せようとかは一切する必要ありません。以上、終わり。きょうは、もう稽古も無しでいいでしょう。むしろ、夜の本番まで何もかもみんな忘れちゃって、くつろいでください」と。

聞きとれないほどに静かなお声なのだが、これは雑兵を引きつれて、いまから戦さに臨まねばならない大将が覚悟をきめてとばす檄なのだと私には思え、このときのマジナイ言葉“たたかうため 探すためにして…”の旋律が私の脳の中でかき鳴りました。

新聞評で悪く書くと客入りに影響があるしね…とおっしゃってくださる心優しいジャーナリストのご配慮には泣ける。きっと“他人に迷惑をかけないように”というマジナイ言葉で育ったのでしょう。しかしネ、それって結局はなあんにもするなってこと。戦意放棄のミーの言い訳ではないかしら。

けれどもさ、悪いのに悪いと書かなければ、百人ほとんどは騙せても、一人騙せないやつがいるものョ。われわれはどこかで百人騙せたら、もう、万事「そういうものさ」と納得してしまってはいませんか? だが、一人が騙せなかったということの方が、これからは、とんでもなく重要なのでは。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1997年6月16日~18日(シアターΧ初演)

6月20日~7月1日(ポーランド公演)

11月25日・26日

(シアターΧ5周年記念プロデュース公演)『歩く』 作・演出:郡司正勝

|

シアターΧ情報誌ニューズレター25号より抜粋 1997年10月1日

満5歳児の「贅沢なこと」

今年、シアターΧは開場5周年なので記念企画として「贅沢なこと」をやらせてもらっている。

郡司正勝作・演出『歩く』とゴンブロヴィッチ作、ヤン・ペシェク演出『王女イヴォナ』のためにオーディションで選ばれた17人の若手。今年6月、『歩く』初演の千秋楽の翌日からポーランドへ旅立ち、クラクフとワルシャワで『歩く』の公演と併せて『王女イヴォナ』のための稽古を演出のペシェク氏とクラクフ演劇大学内でおこなってきた。そもそもが『歩く』の公演は、ただ何となく『王女イヴォナ』の作家ゴンブロヴィッチがポーランド人だから御当地の空気を吸って来ようというだけではなく、日本人俳優としての自らを晒しつつ交流にのぞんだほうが、より深いところで感じあえるのではなかろうかという発想から、郡司正勝氏に懇願し、ポーランドへ行く彼らのためにつくっていただいた新作。

しかし、公演製作費は低予算、海外稽古といっても貧乏旅行だったのに、「贅沢なこと」とは?

『歩く』で若手俳優と日本の伝統演劇のオーソリティ、郡司正勝氏とが出会うところとなり、氏の斬新な現代劇のドラマづくりへの冒険試行に、悩み、葛藤を続けながらも共同作業を成し得たこと。そしてまた、その真髄がポーランドで評価されたこと。6月の日本初演の感想にも「この『歩く』のメンバーによる『王女イヴォナ』の上演が楽しみ」という旨のものが少なくなかった等々…私自身にとっても久々に血が騒ぐ経験を持てたこと。

『王女イヴォナ』の稽古は、今日で3日目。せめてヨーロッパ並に本番と同じ、劇場の舞台を使おうと1ヵ月余の稽古が10~18時まで、びっちり。ペシェク氏の演出はおどろくほど緻密で精巧、それでいて非常に大胆かつ柔軟。さすが名優だけあって俳優たちのコントロールも見事。「…あなたは、そこで抹殺を決意する。だが顔で演技しては駄目だ。内面の感情を正確に。ほら、僕の腕を見てごらん、鳥肌が立ってきたでしょう」とペシェク氏。さらに「プロなら当たり前にできること」と。俳優たちは咄嗟に腕を見にむらがった。みんなが驚愕の表情になった。目を剥いている。そんな彼らの姿を見て、私は涙が出そうになった。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1997年10月24日~11月3日

『王女イヴォナ』

原作:B・ゴンブロヴィッチ

演出:ヤン・ペシェク(ポーランド)

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ(カイ)5周年記念プロデュース公演

『王女イヴォナ』の公演プログラムより抜粋

原作:ヴィトルド・ゴンブロヴィッチ 演出:ヤン・ペシェク 翻訳:関口時正

(1997年10月24日~11月3日)

1998年

シアターΧ情報誌ニューズレター26号より抜粋 1998年1月1日

メタモルフォーゼする芸術家

なぜこの人が喋っているのを読んだりしたとき、それが芸術家の言というよりは、彼の成功者としてのグレートさを証明するもののようにしか聞こえないのだろう。それは芸術については、もはや何一つ語ってはいないからである。その代わり彼には裕福なパトロンや上等なフレンド、一流のブレーンが構ってくれており、望めば世界ブランドのアーティストも加勢してくれる。近くは、世界平和を祈願する世紀のセレモニーやイベントを次々とプロデュースして、落ち目の日本国のイメージアップをはかりたいとも。

いまだに当方の認識では、この人の演劇集団こそ“お芝居くさい”新劇的なるもののお手本と思いきや「啓蒙的で薬くさい新劇」へのアンチが旗印だったとは! 彼の重要な主張は「演劇人は演劇で食べていかなきゃだめだ。映画、テレビ、広告産業からの収入が基本になるというのは大きな間違い」と。オット、演劇人が飢えずに演劇をやっていくために、少々、言うにはばかるようなことをやったからって兄弟、文句はナシよ。

①からだは売っても芸は売らない。 ②芸は売ってもからだは売らない。 ③からだも芸も売れるものに仕立てて売り尽くす。

さしずめ①を芸術家気質、②を趣味人気質、③が成功者気質とでも。なるほど確かに①の──からだを売っているうちに芸まで持ち崩した芸術家の屍累々というのが現実だとしたら、それは新たに④タレント気質と名づけましょうか。

だからって自らを晒して人間を探求し、規範の価値観にいどみ血を流しつつ創出した演劇を、現状を肯定した成功者の目から「稚戯に類する」「啓蒙活動」とせせら笑わないでほしい。反対に、いくら演劇で食べていくために、大量動員の手法としてミュージカルを全国で一年中稼働しているのだといってイミテーションだらけにしてしまってもよいものか。これは当方もイミテーションに墜ちる危険に遭遇している自戒をこめて申し上げている。

それにしても、有名新聞紙上で「日本人の大半は平和主義者なんですよ。あの悲惨な戦争、敗戦をくぐって、戦争が好きなやつなんかひとりもいませんよ。僕らの世代には」の言や、おそまつ。同じ敗戦国のドイツの芸術家、ブレヒトの詩集『戦争案内』によれば「見ろ敗残兵の鉄兜だ! だが/ぼくらがみじめに負けたのは/こいつが頭から打ち落とされたときではない/おとなしくぼくらがこいつをかぶったときだ。」

──皆サマ、平和時の具体的な一つ一つを通して民衆の思考力、抵抗力を剥ぎ取っていけば戦争には行き着けマ~ス。今年はブレヒトの生誕百年。から騒ぎには終わらせまい。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

シアターΧ情報誌ニューズレター27号より抜粋 1998年4月1日

シアターΧ付属霧隠れ劇団・夢譚

唐突ですが、このたびシアターΧ付属の〈文芸部〉──みたいなものを設けようかなと考えています。

劇場などをやっていると、その類のインタレストは、あれこれとワクワクするほどあるものです。シアターΧにおける数々の稽古風景やワークショップの全記録ビデオなどの膨大な資料は、ほとんど未整理・未分析のままだけれども、きちんと研究し、理論化する作業がなされれば貴重。例えば①、『王女イヴォナ』でその非凡な演出プランは、さすがヤン・ペシェクだと驚嘆させられたし、上演した舞台の評価も高かった。だけど、実際の演出家と俳優との知的挑発と、熱い交流によってこそ成功する演出の仕事──としては、どうであったのか? とか。

他にも、いろんなプロジュクトの記録が見せてくれる創造のプロセスをつぶさに追いかけ、疑問や問題点の発掘、提起、こんごの課題……等々、文芸部のキュレーターならば、これは涎の垂れそうに美味しい話でしょう。

例えば②、ビックな新聞や雑誌で常時報道されている記事や論評を教材とし、日本のジャーナリズムが照射するところの今日的な文化・芸術の有様について、エクササイズをするとか。(最近も、戯曲雑誌による調査「日本の劇場を採点する」に回答した演劇の専門家56人のアンケート結果の数字に依拠した、ある新聞の構成記事は「演劇を楽しむ重要な要素」として、居心地のよい劇場の建物や施設にこそ注目すべきという時宜にかなった主張ではあった…。また別の新聞では、大震災から2ヵ月後の神戸におけるある劇団の激励活動としての演劇に「演劇の原点」を見たという論評を載せ、そこへピーター・ブルックの著書『なにもない空間』からの引用などが…。私自身は正直、どちらかの記事にも“意議なし”でどちらの記者様にも“異議あり”だが。マ、そんなことはどうでもいい)

文芸部が誕生したら、やりたいこと、やるべきことは山とあり、胸がハズム。ついに春が頭に来たか──と、心配顔のスタッフに「うまくいったら次はナニ部を設けようか…」などと言う。実は何を隠そう、一歩一歩こうやって、やがて劇場付属のれっきとした劇団なるものができないものかな、と企んどる訳なのョ。目下のところは影の劇団ならぬ、霧隠れの劇団とでも。虫のいい空想以上に身勝手な妄想でもありましょうが、まずは有言実行といきたい。

今、提案中の〈文芸部〉の身分は、いわゆる同好会、サークルです。したがって部員になっても賃金報酬はない。資格は自由ですが、才能は問います。希望者を募集。お問い合せはの方は、直接ご連絡を私にください。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1997年6月16日~18日(シアターΧ初演)

6月20日~7月1日(ポーランド公演)

11月25日・26日

(シアターΧ5周年記念プロデュース公演)『歩く』 作・演出:郡司正勝

|

日本経済新聞「交遊抄」の掲載記事より抜粋 1998年4月24日

最後の作品

さる15日に逝ってしまわれた郡司正勝先生から、つぶさに学んだことは旺盛な創造意欲と批判精神であった。先生の作・演出『青森のキリスト』を4年前に私の劇場、シアターΧ(カイ)で上演するに当たり、取材旅行に同行して以来、様々な指導をいただいた。ただ、お互いに“人見知り”の性格だったゆえか、インパーソナルで理想的な距離を保っての共同作業を、多く続けてこられたのかなと思う。

昨年、劇場の5周年記念企画として先生にお願いし、制作した『歩く』をポーランドで公演した際、現地の新聞評で「高名な古典芸能や歌舞伎研究の権威でありながら、日本独特の伝統様式をあくまで媒介とした、ポスト工業化社会の現代を模索している今日的演劇……」と高く評価された。無理を押して同地を訪れた先生は「日本ではわたしを学問の範疇(はんちゅう)での探求者に押し込めておこうとし、創作については余技に過ぎないと考えられているようだが、さすがポーランドだね」と言われた。

しかしこの一月札幌で、今夏シアターΧで踊る大野慶人さん(舞踏家)のために台本を考えてくださるよう無謀を承知で懇願した私に、郡司先生は「今度ばかりは駄目ですよ。もう生きてはおりませんから」と答えられた。

にもかかわらず、その3週間後、慶人さんと私は病床に伏されたままの先生から「題は『ドリアン・グレイ、最後の肖像』──イメージは聖徳太子像、仏から鬼へと変身する」と内容について聞かされた。郡司正勝最後の作品をこの8月、慶人さんが踊る。

(上田美佐子 演劇プロデューサー)

|

|

1998年8月14日~16日

『ドリアン・グレイの最後の肖像』

構想:郡司正勝 出演:大野慶人

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター28号より抜粋 1998年7月1日

客は1人だって、沸かせなきゃ…

「客が入ればいいってもんじゃない」 今年2月、雪の札幌における初の『歩く』公演が予想を上回って540席のホールが2ステージとも超満員となったときの郡司正勝先生のコメント。「問題は(演ることの)内身(なかみ)、その立ち方なのです」と。郡司先生は、入るか、入らないかばかりの形而下的事情に腐心せざるを得ない制作のこと、客のエネルギーを受けて膨らむ俳優たちの活性のこと…何もかも、すべてご承知の上で、非情にも、そう言い放たれたのだった。

内身(なかみ)の問題しかないのだと私も思う。何をどのように何故──やるのか、やらないのか、そのいずれの立ち方しかなかろうと。

そして内身(なかみ)に責任をもつのは芸術家である。だから、やるという以上はどんな即興(にわか)芸にも命が賭かっているのだろうし、客がたったの一人であったとしても“熱狂させてみせるわァー”の気概でやって欲しい。制作は、その水面下を黙して離れずに付いていくもの。

しかし今の日本では内身(なかみ)を問題にすることは、まことに至難。政治も経済も教育も情報も……すべて内身(なかみ)は不問のままがよく、いかなるバカがぐだぐだ言ットンカと。芸術までもが利口ぶり、大先生から人気先生、売れっ子先生はいうに及ばず、転向先生やこれからというエマージングな輩までが漏れなくマーケッティング屋化。「だけど、なんたっていかに受けるかってこと、どうすりゃ当てられるかってことでしょう? 四六時中、必死で策を練ってんだからー、やりたいことばっかりはやってられないんだよ」(ホッ、やりたいことがある!?)ならば痩せ我慢してでも、脂(あぶら)の回らないうちに、やって欲しい。またはスッパリとやらないで欲しいです。

先回から、この欄で募集中のシアターΧ付属の〈文芸部〉にはイキのよい若い人や大物の方々からオファーを頂戴いたし、びっくり。

〈文芸部〉としてやりたいことの構想は山とあるのですが、まず、小さくはニューズレターのこの欄の「メッセージ」などへの反発やご意見、大きくは日本や世界の劇場芸術や文化ジャーナリズムに関するあなたの問題提起や上演作品の批評など(ということは何に触れても可)を寄せていただき、それらを分析、話し合って〈文芸部〉って何? ──を、一緒に探してみたいと考えています。なお、シアターΧで力を入れている、いろいろな「寺子屋」や「ワークショップ」や「研究会」にも創造的に関わり、劇場の育児をめざしていただきたい。なお原稿は、FAXまたは郵便にて、当方まで送ってください。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

1995年~1996年

大橋也寸の一年がかりの芝居づくり

大橋也寸(写真中央)

|

シアターΧ情報誌ニューズレター29号より抜粋 1998年10月1日

審判に球を投げつける……

以前、負ける筈のない読売ジャイアンツが敗け始めた頃の翌朝の報知新聞(読売系のスポーツ紙)のフロント頁には感動させられたものです。優れ者揃いの巨人軍選手のその超パワーぶりや華麗なる巧プレー、美ワザのアピール…「にもかかわらず勝利のカウントは聴けず!」の借別の詩(うた)の数々には、アンチ巨人までもが泣けました。

だが、そういうこととは演劇批評記事の場合は、違うのではあるまいか。

──、まあグ 愚作、駄作…特に台本がワ 悪過ぎる。途中でデ 出て来ちゃった。マ マ まあ、ミ 観に行ってごらんよ。(という電話の主は日本帰国直後、勇んで観に行った演劇の感想を腹立たし気に吃(ども)りながら掛けてきた。つまらなかったから他人にも観ろとのお薦めはヘンだと言う。)

その数日後、同じ演劇を観た別の男性にも、──豪華、贅沢な学芸会。新聞に二幕からは一転していいってあったので耐えてたけどヘドが出そうなぐらいの陳腐さの羅列。最後までは観られなかった……(と、鬱憤は立ち話では済まなかった。)

そこで急ぎ、大新聞二紙の批評を拝見するとA紙の見出しが「息をのむスペクタクル」で、B紙が「見せ場豊富な群衆劇」とある。A紙の本文には「…まれに見るほどのスケールの大きな作品…」とか「目を引くのは張り出し舞台の後ろに大きな本水の川が流れているセット…川にはいくつもの本火のランプが流れていて…」と。B紙のそれには「…悟りを開いたブッタが民衆の中へと向かっていくラストの美しさ」とか「総勢六十人の出演者をダイナミックに動かした演出が、手腕を見せる」と書かれていた字句が頭に残った。

いくらなんでもれっきとした演劇評なのですから、自明の「巨人軍は負けない」式の“借別のレトリック”を愉しむのとは訳が違うだろう。が、我が家にも読了後、頭の中に〇(マル)サインを描いて既に、チケットを購入している者もいるのだし。慌てて当日券でその日、観に行く。イヤア。でも私には大いに勉強とはなりました。新聞評を改めて読み返してみると、先述の大声でのお褒めに対し否定のご意見もいつもながらにバランスよく書き添えられてはいる。けれども観る前の読者のシチュエーションを考慮すれば、この評文を熟読するほどに到底X(バツ)判定とはなり難く、観に行っちゃうね。こういうの、一口で申すならレトリックではなく「デマ」とでも。

しかしペンのテクニシャン氏らが、かくまで勧誘にと思んばかって書いておられるのは一体、誰のため? 顔はどこへ向けていらっしゃるのでしょうか? 今、まぎらわしい道標はアブナイ。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

1999年

シアターΧ情報誌ニューズレター30号より抜粋 1999年1月1日

無頼の徒ではなかったの? 詩人たちは。

「とことん芸術家の我が儘には付き合います」というのが、私がこのシアターΧを引き受けたときからさんざん言ってきた抱負です。当初、私にはほとんどの日本の芸術家は、「いい本」と「いい演出家」と「いいプロデュサー」と「いい○○」とに恵まれていないのであり、諸々その条件さえ揃えてあげるならば、「観ると、人が変わるほどに凄い」ものを創ってもらえる筈なのだと思っていた。

「いい本」とは何でありましょうか。スタニスラフスキーは初めて『かもめ』を読んだとき、最悪の戯曲だと思った。ダンチェンコに2年余にわたり説き伏せられ、それを初演するまでにはチェーホフとの間には壮絶な葛藤があり、その後、これからは主流となるだろう「これら不条理の戯曲」と俳優とが闘っていくには、そのための哲学と戦略戦術(スタニスラフスキーシステム)を編出せざるを得なかったのは衆知のこと。「いい本」が、結果「いい本」と称されるのには、そのために芸術家自らこそが、真摯に試みる「葛藤する創造力」の模索でしかあり得なかったことをいまさらに、再認識。

99年度シアターΧプロデュース公演予定の『クリスティナ女王』が立ち上がったのは、昨年(98年)9月、それまで2年間30回も続けた「同戯曲研究会」が肯定し難い今の日本のありようとは異なった仕方で、“いい本”化をめざすべく、実践段階へと飛翔したもの。研究会メンバーの総意により、曖昧だが最も自然な成り行きで、演出など未経験というその戯曲の翻訳者の彼女をあえて演出家と決めて核とし、それを積極的、自発的に擁するいわば研究会以来の上演創出メンバーの陣容には、いわゆるプロフェッショナルの「女優」「演出家」「作曲家」「舞踊家」「プロデューサー」たちがいて、かつ、主役のクリスティナ女王にもその大物「女優」さんを配することで2つ目の核をも持つ楕円形の、これまた極めて希有な幸運に恵まれた実験(挑戦)プロジュクトが発足した。

もはやお気づきの通り、楕円は2つの核の位置次第で、無限に円にも近づくし、直線へも近づく。それは信じながら疑い、疑いながら信ずる、愛しながら憎しみ、憎しみながら愛する……などを意味しましょう。これぞまさしく、現状否定の思想に殉じ、時代の転形期における分裂した魂の持ち主、クリスティナ女王との伴走に相応しい「葛藤する創造力」を保障する組織ではなかったか。

だが残念なことに頓挫してしまった。

いわば“難攻不落の金庫破り”みたいな野心的仮説(テーマ)に年月かけ闘志を燃やして狙いつつ、併せて「成功しても、ビタ一銭のカネも盗るんじゃないヨ」という、既成の価値観に逆らう自縛の合言葉は、まだ、チト早過ぎたものかいな。

(シアターΧプロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

2000年

シアターΧ(カイ)招聘プロデュース公演

ベル・シェークスピア・カンパニー(オーストラリア)+南オーストラリア州立劇場

『死の舞踏』の公演プログラムより抜粋

原作:アウグスト・ストリンドベリ 脚本・演出:ロジャー・パルバース

出演:ジョン・ベル、アンナ・ボルスカ、ウィリアム・ザッパ

(2000年3月15日~22日)

「やりたいのだから、実現する」──という奇蹟人たちと。

小学生の頃に、親せきの大学生のお兄さんたちの「ストリンドベリじゃないけど、おとこは常に本当に自分の子かどうかを疑ぐらざるを得ないんだよなあ……」というような密かな会話を聞きかじって以来、私はそのストリンドベリさんに相当の興味を抱くところとなった。あげく、不安定で、茫洋として、際限なくひもじそうで、希薄な充足感しかない──終生、虚妄を漂っているみたいな、そんなおとこの〈宿命〉に憧憬さえするおんなの子に。

だが、そんなことはともかく、たとえどれほどに魂を魅了させ、狂わせる、作家の戯曲であろうとも、演劇とは──今、だれが、どのように捉えた現実を直視し、その現実に向けストリンドベリを引っさげて、勝負をするのかということ。と考える私は、三年ほど前にロジャー・パルバース氏の今回の提案をきき、直ちに共鳴したのも、彼ならばストリンドベリが立った淵の、同じ淵に立って、芯の熱い苦悩を、しかも知性による柔軟さと諧謔さとで、今──に響かせてくれ、また真剣のダンビラで目にもの観せてくれるだろうと直感したからです。

あとは、非力なシアターΧふぜいが「やりたい」ことを、あくまで「やろう」というのですから、魔法でも使って実現するしかありません。しかし閉口したのは、「さては、よっぽど、たっぷりと、おカネを大使館あたりから貰ったのだね」とのクエスチョン責め。興味や妄想があるから……とか、いい舞台にできる実力があるから……とか、役に立ち意味があるから……とか上演への思いを語っても、おカネが無きゃあ「やれない」のがジョーシキの昨今、ゆえに常識的な質問のつもりなのではありましょうが。

しかし、シアターΧのいままでで、「やりたい」から「やろう」が、嵩じて「やるべき」に変わってしまった契機とは、この「やれない」常識──に抗してのことだった。かねがね私は、木の葉っぱを美しき黄金と化す奇蹟をおこす魔法こそ、芸術創造や批評の真髄とおもっており、もっぱら「木の葉っぱ」頼みでやってきた。にもかかわらず、生臭いおカネで詮索されるのはまだまだ私が、そんな高邁かつヤバイ境地にはとうてい達し得ず、せいぜいが魔法使いの丁稚小僧レベルで、尻尾が化けて残ってたりするのかを見透かされ、かの常識人たちには、マ、嘗められている証拠と申せましょう。

とはいえ、今回の招聘公演実現に当たっても、恩義をもって、礼をつくさねばならない、魔法使いの奇蹟人の方々は、オーストラリアにも、日本にも、沢山たくさんおいでです。私どもシアターΧと一緒に、「やりたい」から「やるべき」までを、同じこころざしで共に進んでいただけましたこと、いまはその責任の重さを、ひしひしとかんじている次第です。

(2000年3月15日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2000年3月15日~22日

シアターΧ招聘プロデュース『死の舞踏』

ベル・シェークスピア・カンパニー(オーストラリア)

左よりジョン・ベル、ウィリアム・ザッパ

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ(カイ)プロデュース

「二人だけの『検察官』」の公演プログラムより抜粋

原作:ニコライ・ゴーゴリ 台本・演出:ロジャー・パルバース

出演:橋爪功、柄本明

(2000年6月23日~7月2日)

駄目プロデューサー考

2001年

シアターΧ(カイ)イタリア現代演劇シリーズ

〔ダリオ・フォーのびっくり箱〕

『開かれたカップル』『泥棒もたまには役に立つ』の公演プログラムより抜粋

作:ダリオ・フォー 演出:井田邦明 翻訳:高田和文

出演:横山通乃、伊沢弘、長畑豊 他

(2001年9月18日~23日)

駄目プロデューサー考 ──[直感す]

ダリオ・フォーの演劇のダイナミズムとは、イタリア(ラテン)人によるイタリア演劇の特質というばかりでは決してなく、たたかう人間によるたたかう演劇の持つエネルギーの躍動スピンのことであろう──と直感する。

以前から、今日のイタリアの思想、芸術には興味以上のものがあったのだが、自分の未熟性では歯が立たないと腰を引いていたところもあり、中でもイタリア演劇には憧れと畏れすら抱いていた。が、機を待ってはいたのだろう。井田邦明氏の演出なら……と判断したのも、瞬時の直感だった。

たたかう状態に叩き上げ、たたかうことを通してのみ、たたかいの歓喜を満喫できるイタリアの演劇を、いやダリオ・フォーの演劇を、いや演劇芸術の真髄を──井田氏ならば今の日本の俳優たちと真っ向う立ち合って、励起したエネルギーの照射を実現してもらえるものと、これは確固たる直感ではある。

なお、この創造群に横山通乃さん、伊沢弘氏が混じっているのも直感の仕業であり、日頃もっと「はじけまくりたい」という、たたかう場に貪欲なご両人をこの井田邦明演出にぶっつけてみたら? という仮説に基づく実験なのでもある。

(2001年9月18日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2001年9月18日~23日

『開かれたカップル』

原作:ダリオ・フォー

演出:井田邦明

出演:横山通乃(右)と長畑豊

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ(カイ)チェーホフ演劇祭40日間のプログラムより抜粋

(2001年10月29日~12月6日)

煮えたぎる思いと非情な批判精神と

チェーホフに挑発され生まれた、あなたの作品募集!! ── のキャッチ・フレーズで一般の方々にも呼びかけ、今回の「シアターΧチェーホフ演劇祭40日間」への参加作品の公募を始めたのが、昨2000年、秋。

そもそもは2001年暮れにモスクワから招聘し、初来日するところとなったアレクサンドル・カリャーギン主宰のエト・セトラ劇場の公演を決めたとき、ロシアで彼らは揺るぎない名優たちであろうとも我が国では無名に等しく、また上演レパートリーの『人物たち』にいたってはチェーホフの短編小説からの脚色による、まったくの未知なる作品。イージーに「新劇十八番」物の、かもめ・ワーニャ・姉妹・桜に寄りかかっての不戦勝という訳にはいかない。そこで、これは真向う敵と、いやチェーホフご本尊と対峙するしかないなと観念した。観念したとき、いつも私には聴こえてくる「たたかうため、探すため 生きるため……にして、見出すためならず、また譲るためならず」という出自不明の呪文のごときリフレーンの声があり、なぜかこの呪詛の謎解きの先にはチェーホフのいろいろな提案は、すべて挑発・挑戦的である。チェーホフの見極めた煮えたぎる思いを、今にアクチュアルな創造となし得ていない私たちに対して、彼は非情なほど酷な批評精神をもって睨んでもいる。あの鼻眼鏡の奥が。先ごろ来日したペーター・シュタインも「チェーホフはまったく革新的な現代演劇の基礎を意図してつくった最高の文学者。自らの作品に〈喜劇〉とわざわざ冠したりするのも、演出家や評論家に対してあえて、そうする挑発なのである」と。

シアターΧという創造現場での、せっかくの「演劇祭40日間」という集中の機会がチェーホフとの葛藤を経た上で提起となる何かを生むのでしょうか。いまはまだ霧中。

(2001年10月29日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2001年11月30日~12月3日

『人物たち』原作:チェーホフ

脚本・演出:A・カリャーギン

A・カリャーギン(右)とW・シーモノフ

|

シアターΧ(カイ)チェーホフ演劇祭40日間を終えて

(2001年10月29日~12月6日)

「ロシア人のメッセージ」の衝撃

2002年

人形劇21世紀会議2002全体会・講演(…のための前口上)より 2002年4月

「危機」認識できる免疫力の増強を

劇場という創造現場からの提言

人形劇も演劇もダンスも演奏も……と、結果いろいろ多種多様なことをやってきたシアターΧ(カイ)と称する私どもの劇場も、本年9月で10周年を迎えます。

そこで収斂できる今の思いは、今日の日本における文化芸術創造活動の内実の貧困さ、それに対する危機感です。かつ、この状況に危機意識を抱いていないらしい現状への、さらなる危機感です。

実は世界的にも、現在の文化状況に対しての危機的状況は共通してあります。それについて最近、ドイツ・フランス・ロシア・中国等を取材したことなど、ぜひとも報告いたしたいのですが、まずは日本のそれから始めたい。

①銀座セゾン劇場が昨年、東京グローブ座と大阪の扇町ミュージアム等が今年、劇場閉鎖ということになった。「文化でメシが食えるか」という会社の重役会議での発言に一言の反論もなく事が決まったとか…スポンサー企業が不況ゆえ協賛金なしにはやっていけないとか……の理由だとのうわさである。

ここで問題なのは「閉鎖する」権利も、責任をも、文化芸術の創造主体側が持っていないということだ。

「儲かるか、損するか、の論理で動く主体」まかせの文化芸術ってナニ? それが“普通”常識となってしまって、運の悪さを嘆くだけの現状の奇ッ怪さ。ヨーロッパの場合は「劇場」側が閉開の権利行使をしている。もっとも、彼らの場合は劇場イクオール劇団でもあろうが。

口はばったいようですが、シアターΧが10年を経て確信してきましたことは、「私どものやろうとする劇場は、芸術創造の現場でありつづけよう」ということ。流通や消費する芸術製品の催事場なのではない、と。

②だがしかし、目下、日本の状況は総じて“製品”志向で、スピーディな仕上げ・回転・消耗…や、低コストや、販売増大のみがめざされている。劇団四季や流通企業や興行会社等の、プロダクツ哲学で動いていらっしゃる場合は、理の当然、この利潤追求による製造システムで生産が行われるのでもありましょうが、国や地方のわれわれの税金で保証されている劇場の場合でも、安楽お手軽“製品”化の風潮が助長されているのはどういうことでしょう?

罪は芸術創造主体の側にある。もしもメシが食えないで飢えるとしても、選ぶべき道を選んだ創造自由の代償ならば、霞を食べればいい。

③昨年、驚かされたものはフランスの太陽劇団日本公演『堤防の上の鼓手』であった。「洪水」という自然による大災害と対決し、国を統治する者たちの取るべき思想の選択、未来の予測、抽出された課題から「今、何をなすべきか」を問うテーマ。しかもその表現においては、アジアの伝統芸術の創造形式が取り込まれ、かなり強烈なエネルギーの衝撃波だった。二つの思いで、私は感動した。今日の世界にとっての大きなテーマに真向う勝負している思想に。二つ目は、このような大きなテーマには、これからもアジアの伝統芸術の創造形式が有効なこと。

さすがアリアーヌ・ムヌーシュキンだと…劇団主宰者で演出家、西欧人の彼女に、以上のことを気付かされ頭が下がった。いづれもが、わが今日の日本演劇には決定的に欠けている点である。

私どもの劇場も、自主企画公演やフェスティバルで、たとえばチェーホフの創造思想に、ダリオ・フォーの、ヴィトカッツイの、ブレヒトの…それらに学ぼうとアプローチしつつ、もう一方で、われわれの身体をとおしてのアジア的創造精神を獲得する試みもやっている。郡司正勝先生との共同創作や、その意図を汲む桃山晴衣の『俳優修業』や、シアターΧインターナショナル・ダンス+シアター フェスティバルでの各国各人のプリミティブな交感交流など。

だが、日本の現状をみるに、相変わらずチェーホフもブレヒトも、もはや世界ブランド物として、スター演出家やお役者サンたちでのヤッツケ製造ばかり。彼らの煮えたぎる思いを取り込み傾注し、今日の日本の現実を見てみようなどとは、夢おもわない。

ま、私はこんな現場からのもろもろを吐露いたすことで、現実の危機を「危機」として認識できる免疫機能を鋭敏・研磨し、免疫力を高めねばという焦りの中にいる者です。

なお、私はアジアの伝統芸術精神とは窮極、人形や仮面的なるものの世界に昇華することではないのかとも気付きだしました。どなたか、お教えくださいますればありがたい。

(東京・両国 シアターX(カイ)劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

1999年~2003年

桃山晴衣との『俳優修業』(1ヵ月)

|

シアターΧ批評通信 創刊3号の編集前記より抜粋 2002年5月20日

「客は量ではなく質で計って欲しい」とドイツから作家の多和田葉子さんのメッセージがとどき、その鋭い美味にほっぺたがキューンと落っこちた。そこで欲がでた。“質の測定”という課題へ挑戦してみよう▼折しも本年度四月から始めたこの『批評通信』に、舞台芸術のメンタルな面からとフィジカルな面からとの観察および分析抽出とを載せることはできまいか▼そも、この通信は「小さな劇場や劇団の公演は対象外と言われているもので…」との言い訳なさる嘆きの某評論家氏への同情に発した。「では批評とはナニ?」の問いをもこの際、みなさまにねだってみようか、の悪意ある魂胆なのだとも▼創造活動のように批評を、批評活動のように創作を書いた──「花田清輝の芸術」に、勇気をふるっていよいよ刺し込まねば…の時節到来か。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

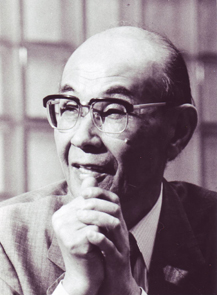

花田清輝(1909~1974)

文学、映画、演劇、美術など幅広い分野で批評活動を。主な評論に『復興期の精神』『アヴァンギャルド芸術』『錯乱の論理』。戯曲には『泥棒論語』をはじめ『爆裂弾記』『ものみな歌でおわる』。『首が飛んでも―眉間尺』が遺作。

|

シアターΧ批評通信 4号の編集前記より抜粋 2002年6月5日

岡本太郎やトットちゃんにとって「学校」とは人生最初のたたかいの場であったように、人が人に教育をするとは「痛めつける」ということに外ならない▼故・郡司正勝氏は「日本の場合はスクールで教授を集めてカリキュラムに基づき教えるというよりは、ひとりの師と対峙し習う塾のほうがいい。嫌ならば訣別すればよいのだから」と。いまだ演劇専門の大学のない日本のこれからに対するご意見だった▼昨今はワークショップやセミナーばやりである。東京から有名なセンセイが来て「だれにでも、やさしく、気持ちよく…」と指導してくださるらしい。近ごろの啓蒙書のハンラン同様シロートを錯乱させているだけの図▼今、欲しいのは修羅場を修羅場と認知できる免疫力、それの獲得のために真剣にて立ち合う「学校」なのだ。だれにでも甘くてオイシイものなどと、媚びを売っていられる現状か。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

東京新聞の掲載記事より抜粋 2002年6月29日

劇場と批評との関係

「せっかく褒めてもらった劇評だけど、納得いかないことも少なくない…」という意見も、創造の現場などではまま交わされる。それは的外れな批評ということなのだろうか。いや、実態は褒められるにせよ貶(けな)されるにしろ、まだメディアの劇評の取材対象に一度もなったことのない連中のほうがはるかに多く、それゆえ、批評プロパーを俎上(そじょう)にのぼせる論議までには到底いたらないのが日本演劇の現状。

そこで、気短にいえば「そも批評とは何か?」に直截に認識できる共通のシチュエーションをまずは整えるために、『シアターΧ批評通信』なるものを、さる4月に創刊した。せめてもシアターΧという劇場で、年始から年末までびっしり行われている創造活動のすべてを対象として批評活動を試みるならば、究明データとしては不足はあるまいとの発意で。まもなく第5号が出るが、すでにさまざまな問題がみえてきた。

批評の寄稿は一般募集も毎号呼びかけてはいるが、目下のところは劇団の主宰者、制作者、作家、演出家など、公演の関係者と相談し、周辺の異分野の候補を見つけての執筆依頼が多い。

みえてきた問題は、といっても第5号までの成果にみる不十分な分析にすぎないのだが、たとえば「これはいけてる!」と感嘆させられた批評をみつけた。まずはその若いA氏やB氏やは、取材対象の芝居をきちんと自らの知と感性とで素直に受けとめ、内容の芯をつかんだ上で、あとは自らの“批評の課題”に基づき探索しながらの批評を展開、1200字にして見事な原稿であった。

いささか持論への牽引めくが、こんなことは批評のセオリィのはず(それを発見したといってスキップ雀踊りしている薄幸な私こそ哀レ…)。かねがね巷のそれが、批評はないが「批評」の名文になぜか仕上がってしまっている疑問もわずかに解けかけてきた。犬が、あるいは猿・狐ふぜいが、急に高所から偉そうなカタコトを喋りだし、「批評」の作文にのみもっぱら励むの図なのだ。

かくのごとく批評行為とは、批評する者の正体がまるみえにさらされるということを実感しつつある。もはや、“批評の課題”欠如の「批評」作文屋や高等テクニックによる親方筋への顔色うかがいの媚態「批評」家などはいうにおよばず、たとえ先述のセオリィ通りの批評者であっても究極のところは創造主体における“芸術の課題”と志を同じくした批評しか「的を射ている」とは言われないのでは。だからこそ、相克しつつランデブーする批評と創造とを夢想したい。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 5号の編集前記より抜粋 2002年6月30日

キラキラと利発そうな目の野ねずみ(正しくは畑ねずみだとか)エイモスは、日常のふとしたはずみから陥ち込んだ危機的な状況に対してたたかった。叡知をつくし真鋳を囓(かじ)るまでの死力も通じなかったと悟った時、彼は尊厳をもって運命を迎え入れることにした。美しい姿かたちのままで逝こうと▼今、誰もが、世界中が、生きていくために、もがいている。さて、エイモスのこの生きようとするたたかいはどう感じられるのだろう。演出家のルティ・カネルさんは「イスラエルの演劇は、現実逃避のものか、現実直視のものか、に分かれます」と▼この『野ねずみエイモス』が参加する9月のシアターΧ第5回国際舞台芸術祭のメイン・テーマは「現実を抱きしめて」逃げないでたたかった、小さなエイモスの大きな誇り、私たちの憧憬とするところでも。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2002年9月10日~11日

『野ねずみエイモス』

作:モシェ・イズラエリ

脚色・演出:ルティ・カネル(イスラエル)

(上)タリ・カルクとシルリ・ガル

|

シアターΧ批評通信 6号の編集前記より抜粋 2002年7月20日

その機のときには命をかけても受けて立とう! 応募なさるあなた。難局に遭遇する幸運など人生そうはないのだから。このダリオ・フォーの井田邦明新演出にはあなた方の屍体で累累かも▼なぜなら偉大な作品はその「表現者」を選ぶものであり、最近もチェーホフに実力の正体を曝(ば)らされスワ切腹か? と同情する巷の公演企画も。だがマ、ご当人は命を張った勝負ではなかった模様▼しかし、死ななかったからといって生きていることにもなるまい。ぬけぬけと、厚顔な「成功人」でながらえるよりは機をみてきちんと死んでくれ▼記者会見で「毎日が命がけの、あのような情勢で演劇などやれるのか」との質問にイスラエルの演出家ルティ・カネルさんはかえって隆盛だ、と答え「演劇とは相手の気持ちを真剣勝負で受けとめ理解せねば成立しないもの。だから芸術状況としてはすばらしい」と。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 7号の編集前記より抜粋 2002年8月25日

やっぱり外国語上演の字幕・イヤフォンによる観劇はつらい。というより、その上演の意図を伝えるつもりがあるのかと問いたくなる。▼読んでいたら全く舞台上の動きが見られない角度にある字幕。多すぎる字数。原作を熟知してなきゃわかる筈もない省略化。ましだといわれるイヤフォンも本質的には同じ▼しからば挑戦してみましょうとイスラエルの演出家ルティ・カネルさんは、既に数々の賞までもらっている今回の『野ねずみエイモス』を日本人俳優によるナレーション付きの演出プランに変更▼短期間に、しかもシアターΧ最大のネックであるチープな経済力を、文字どおりイスラエルと日本とのスタッフ・キャスト総勢のパッションでヘブライ語と日本語との脈絡を探り、音のトーンの美をも執拗にきわめる作業などに立ち向かっている。楽しい苦悩中とも…。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2002年9月10日~11日

『野ねずみエイモス』

作:モシェ・イズラエリ

脚色・演出:ルティ・カネル(イスラエル)

(右)タリ・カルクとシルリ・ガル

|

第5回シアターΧ(カイ)国際舞台芸術祭[IDTF2002]のプログラムより抜粋

メインテーマ:現実を抱きしめて (2002年9月3日~20日)

新編・シアターΧ国際舞台芸術祭IDTFについて

1992年9月15日に、現代演劇芸術の創造と上演をめざす劇場として発足したシアターΧは、以来、その趣旨に基づく劇場企画を、国内外のあらゆるジャンルの芸術家やスタッフ、学者、ジャーナリスト、協力者──各位の打算なしの賛同を得ながら、さまざまな共同創造の展開とその成果発表とを続けてまいりました。

なかでも94年に「シアターΧ第1回インターナショナル・ダンスフェスティバル(IDF)」を始めた当時は「なぜ演劇を主とする劇場がダンスの祭典を?」という質問ぜめに、「これはあくまで身体表現性に乏しい日本の演劇人のために…」と。それは今日、世界のダンス芸術が追究をしている創造課題と、主体的に演劇人が向き合ってもらうための挑発企画の一つでもありました。

隔年で続けているうちに、今度はダンスの人には演劇的な課題の必要性を感じるところとなり、第3回IDFからはメインテーマを「考える人と踊る人」、第4回は「中国の不思議な役人」、そして今年第5回は「現実を抱きしめて」と定めて、ダンスも、演劇も、音楽も、美術も、学問も……をハイブリッドした冒険と模索の企画となり、名称もインターナショナル・ダンス+シアターフェスティバルと改め、なお今回からは「シアターΧ第5回国際舞台芸術祭」(略称IDTF2002)を正式名称といたしました。

今、問題にしたいことは、①せっかくの「フェスティバル」だというのに参加者たがいによる芸術的な切磋琢磨がないこと。これはシアターΧのIDTFにかぎった現象ではないようですが、参加者が自分や身内以外のパフォーマンスには無関心で、観察や批評活動の力がきわめて薄弱。当方、ただの「祭りフェス」をやっている余裕はないものでネ。②かねがね大いに興味のあったイスラエルの演劇を今回、招聘することができ期待感でいっぱい。だが、「イスラエル! どうして、また、あんな国から……」という観念的オジンらの声も時折り耳にする。(無視。)あるいは「政治と芸術とは別物だからねェ」という紋切り型シタリ顔の紳士連。イイヤ! 別物ではないからこそ招聘したのですよ──と私は申しあげたい。

最後となってしまったが、ここでぜひとも「有り難うございました」を伏して伝えたいのが、野ねずみエイモスの肖像を描いてくださったイラストレーターの花井正子さん。台本も資料もしっかりと読み、感動して、興奮して、あの耳穴紅斑のエイモス殿が出た!

(2002年9月3日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2002年9月16日~17日

『People Theater』[IDTF2002]

演出・総指揮:エレン・スチュワート

|

第5回シアターΧ(カイ)国際舞台芸術祭[IDTF2002]

イスラエル現代実験演劇『野ねずみエイモス』の公演プログラムより抜粋

原作:モシェ・イズラエリ 脚色・演出:ルティ・カネル

出演:シルリ・ガル、タリ・カルク

(東京:シアターΧ2002年9月10・11日/京都:府民ホールアルティ9月14・15日)

駄目プロデューサー考 3

──[ねずみの抜け道は?]

のっけから余聞で申し訳ないが、早朝、新聞のフロント頁でプラハの洪水に沈没寸前の象のカラー写真をみて驚愕。いまだ東洋やアフリカのこころなら、自分たちが都会につれてきて棲息させていた動物を洪水に置き去りにしたり危害を未然にふせぐという理由で射殺などはしないね。

この『野ねずみエイモス』における劇的緊張感の衝撃は、本来なら駆除撲滅しなければならない害敵エイモスの側に立って描いているところにあるだろう。

一つの極にありながら、正反対の他の極を思いうかべずにはいられない──その二つのあいだの完璧なまでの緊張関係を求めているからこそ、イスラエルの現代演劇は力強く、明解で、生きいきしているのだと。今の、どれも弱々しい、日本のそれらとは比ぶべくもない。

「袋のねずみ」mouse in a bag(trap)の抜け道を、かくも賢く熟考し真向こう状況とたたかい生きる。生によって死を否定しようと創造にいそしむ。エイモス殿、生きるということはたたかうということと見つけました。

(2002年8月25日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

|

シアターΧイタリア現代演劇シリーズ

〔ダリオ・フォーのびっくり箱〕2002第2弾!

『アナーキストの事故死』の公演プログラムより抜粋

原作:ダリオ・フォー 演出:井田邦明 翻訳:高田和文

出演:山上優 他

(2002年9月24日~29日)

駄目プロデューサー考

──[事故死したはずの妖怪への恐怖感]

「インターナショナリスト」の眼からすると、たとえベルリンの壁が崩れ、かつてソ連邦や社会主義圏が失せようとも、例の妖怪徘徊の影が消えて見えなくなってしまうということにはならないものなのでしょう。「アメリカ大統領」しかり、オフコース。だが、日本国の日本国民であり、たっぷりとした平和と豊かさにふやけた私やあなたごとき「ナショナリスト」の眼には、なぜにブッシュ様がああも鮮やかに敵の影を指摘なされ、焦りまくっておいでなのかがワカンナイ。

…という前置きの上で、フォー(やブレヒト)の作品にとりかかる際の〈私のひとこと〉

だから、ワカンナイこの現代世界歴史を透視するため、私やあなたの眼のうろこを落としてくれる天才らによる挑発と、提言と、燦燦めく変装の身ぶりとを、芸術に遊びつつ注意ぶかくキャッチし「事の法則」を感得できるチャンスだ、と。

(2002年9月20日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2002年9月24日~29日

『アナーキストの事故死』

演出:井田邦明 出演:山上優 他

(撮影:宮内勝)

|

シアターΧ批評通信 8号の編集前記より抜粋 2002年10月10日

そもそもがポーランドの超前衛的芸術家ヴィトカッツイから始まったシアターΧだから安心を破り震撼させてくれることなら何でもアリは身上。「国際舞台芸術祭」はいわばポストダンス、ポストドラマ、ポストモダン……への好奇心で続いてきた▼しかし「安心」を破って得られる「自由」の極致をわたしたちは意外にも恐れているのか。自由などイラナイひたすら安心がよいのか。が現実は、安心が「安心」ではないことももはや自明。でも騙されていたいのか。滑走ばかりしていて飛行できない模索便。寡黙にもなろう。▼マそれにしても一応は国内外からの招聘も少なくないこのフェスティバル、それをこんなミニマムな人材と予算ででも毎回やってこられているというのは、わが若いスタッフたちの知的精進と、参加アーティストの狂気と、制作陣の魔法とによる。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 9号の編集前記より抜粋 2002年10月29日

客席は台詞が「…宗男…」とか「…ミドリ十字…」とかのマスコミ流行語を連発すると一瞬、沸くのだが、それに反比例して思想のびっくり箱のボルテージは実は低下する▼ダリオ・フォーの演劇は、ドラマの構造やプロットの展開それ自体が現状の価値変革への政治性をもつ闘争哲学なのであり、政治ネタ物による政治のエレジーやフラストレーションを、ただクッ喋ってる昨今の日本製・政治風メロドラマ演劇などとはハッキリと違う▼さすが残忍なお国柄イタリアのこの作家は自らも多量の血を流しつつ、「これしかないシチュエーション」や「唯一つしかない言葉、すなわち台詞」を書いているのだから。その本筋をわが道と選択した上で、時事批評の俄(にわか)狂言も演じられなければなるまい。準備不足、お勉強不足では、そのナマ臭さに顔をそむけたくなるだけ。自省。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 10号の編集前記より抜粋 2002年11月24日

范文雀さん最後の舞台は、さる九月招聘したイスラエルのかなり高度な実験演劇『野ねずみエイモス』の難しい役どころへ出演して頂いたものであった▼数々の賞に輝くこの舞台作品の印象は、こよなくシンプルで美しい。だけど、創造上の構造はきわめて複雑。二人の女優と演奏家とにより野ねずみや農夫を演じたり、自然や運命を表現したり、また全体を俯瞰して語ったり、直截に観客へ訴えたり…▼そのヘブライ語舞台の渦中に、生身の范さんが日本語で交わるという大役。字幕やイヤホーンではなく、より思いを伝えるための試みとして演出家のルティ・カネルさんは「日本の女優さんの力を借りてプランを変更する」と決意を▼これらのいきさつに終始関心の深かった范さんに出演の意向を確かめると「光栄です」とこちらも決意を。いわゆる声だけの説明的ナレーターではない興味大なる挑戦であった。だが、この范さん出演の事実は彼女のファンでさえ余り知ってはいなかったようだ。無念。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 11号の編集前記より抜粋 2002年12月15日

シアターΧの10周年記念公演とした『名作劇場』は、当節の演劇業界内では肯定も否定もされないままに第16回目を迎える。派手さに欠け、業界の隆盛には寄与していない旨の感想も漏れ聞く▼当方は常に、手間ヒマのかかる稲を作ろうと試みその生命の実に一喜一憂するのであってコメを造るつもりはない。「ブランド米」を目ききするみたいな言動や褒賞制度(イベント)なども業界人ならば当然のプロモーションかも▼だが今日、稲の実とは視ずコメ・ゲノムと視て、人間とは勘定せず標的と勘定する──マネー価値観支配の貫徹する世界的な状況下に、それとどう対処すべきかの根本的な思想哲学運動がないという全面危機の時代▼かつてガリレオやブレヒトが、科学という、芸術という、思想哲学運動で時代に抗して変革をしてきたように、今も「あなたと私とが考え、そしてなすべきことは?」と自らに問い、問い詰め、問い続け、考え抜いていくことでは。必要なのは業界の輪の隆盛ではなく、思想人の連携とかぶく精神とおもうのだが。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

2003年

シアターΧ批評通信 12号の編集前記より抜粋 2003年1月21日

まさしく今、わたしたちはブレヒトの四行詩にいう「おとなしくこいつを」かぶりつつあることに、またぞろ抗しきれないまんま、日々、呆けいってやしまいか▼ドーシテあんなものを業界の意にそうように褒めたり持ち上げたりできるのかしら! 御注文のウラやヒダを拝読するも不可解。でも、きっとこのセンセイ「俺だって鉄兜ならかぶらない」とはおっしゃるだろう。そこは平和時のたかが紙の劇評だから、おとなしく…しかたなく…すすんで…は身すぎ世すぎの御稼業優先なのさと▼それだけじゃない。凡庸でも時世ウケ狙いの世渡り巧者を伸(のし)上げスター様に造るのも、そのスター様が人気に乗じて有力才子を巻き込んでする興行をまた褒め持ち上げそやすのも、今日の観客減少阻止&販促へのあの手この手の貢献と日本演劇興隆への御奉公だと思わばこそ▼嗚呼嗚呼『三文オペラ』のソングじゃないが♪うらやましいよ目の見えねえ奴はハアンハン♪とスイングしたくなる。もうとっくに鉄兜を拝冠してるのが見えちゃいねえ。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 13号の編集前記より抜粋 2003年2月21日

ブレヒトの作品は観た? イイエ。じゃあ読んだ? イイエ。どんな作家かは知っているよね? ゴメンナサイ知らない。彼は20代を間もなく終える俳優でバイトをしながら頑張っている標準型多数派。ガツーンときたのは私だけで「それがどうしたの」と即、訊ね返してきたのはブレヒトだった▼そもねシアターΧの劇場オープニング企画はポーランドの前衛作家ヴィトカッツイのフェスティバルだった筈。知らない! というのならこれぞまさしく極め付け。むしろ我われは最近、軟弱となった自らに超課題の重石を吊さねばと、ブレヒト演劇祭に「ブレヒト的…」と冠し、道なき道を歩む初心忘れまじと▼作品は世界を変革する過程のなかの副産物にすぎず主産物は機に反応する彼の新しい態度である、とはベンヤミンのブレヒト評。魯迅も同様、時の現実に立ち向かってたたかう態度をつらぬいたとき「自分を捨てた」▼ブレヒトおたくにはならなくて結構。だが、いざという時、自分を捨てることのできた先人たちの劇的狂気なる態度には刮目してもらいたい。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2003年11月19日~23日

中国国家話劇院『故事新編』

原作:魯迅 演出:林兆華

(撮影;宮内勝)

|

シアターΧ批評通信 14号の編集前記より抜粋 2003年3月24日

芸術とは本来、無償の行為であり愛のこととケイタケイは考えている。愛は誇示するものでも、まして売り物でもない。だからこそイノセントでピュアなムイシュキン公爵に誇り高き最高の美女までも跪くのであるが、ドフトエフスキーは人間の邪悪強欲まみれの苦悩のなかで彼を再び『白痴』に戻すほかなかった▼私自身、稲の実のいのちや鳥獣魚のいのちを殺生しながら生かしてもらっている。ゆえに不必要な「利欲」は持つことなかれという哲学を厳しく課し、現状の自らの内と外とを革命するしかないと考えるに至った次第。闘うしかない。苦悩のリプレイを断つためには▼齢(よわい)60歳を越せば叡知ある人間、闘いの最前線を志願し、自らを捨てて事に当たり命を賭けて事を変えることが出来ねばなるまい。イノセントでピュアな生きているものたちのいのちを頂戴し、長生きした人間様の当然のオトシマエであろう▼そして芸術の本来へと立ち返るべく闘いとは、芸術創造のあくなき模索と試みのみ。「月の石」たちのオーラに衝かれる感性を火種としたい。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 15号の編集前記より抜粋 2003年5月10日

『演劇祭』参加公演作品の最終選考をしていて気になるのは「ブレヒト的」の受けとめかたである。芝居を異化する歌、舞踊、映像、演説なんでもあり…はブレヒトも大いに歓迎するところでも▼が、彼がその時機に自らのテーマを貫くべく思考過程としての手法や形式をかたちのみ真似たりコラージュしても脱け殻から中身が生まれるわけではあるまい▼30年代にブレヒトが「抒情詩的演劇」と「叙事詩的演劇」とを対照させたのも、その時機たたかうべき具体的な変革目標があってのこと。後世の演劇学のためにではなく直截な芸術運動の課題として▼継承すべきは世界を変えるために現実と対峙したブレヒトのその態度である。一昨年の『シアターΧチェーホフ演劇祭』に来日したロシアのA・カリャーギンも「俳優にとって大切なのは今日の自分の課題を“チェーホフ”を通してやるという態度」と。的とは、態度のこととしたい▼さて、日本のブレヒトとは誰? 「わたしはブレヒトの日本における生まれ変わりでは…」と自ら書いてもいた故・花田清輝──の態度。真打ご登場ねがい、大いにムシっちゃおう。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2003年10月10日~13日

『アルトゥロ・ウイが往く、追え』

原作:ベルトルト・ブレヒト

構成・演出:井田邦明

(撮影:コスガデスガ)

|

シアターΧ批評通信 16号の編集前記より抜粋 2003年6月25日

ある初公開の翻訳劇初日の座席でプログラムを見ながらその人は連れに囁いていた「いいキャスティング組んでいるなあ」。未(ま)だ、観てもいないのにと疑問を持ったのは彼が職業評論家だったから▼観劇後、率直、私はテレビ風や小劇場ののりでは到達できない演技の質が要求されているのにと思えた。高度資本主義下における人間関係をアブストラクトなドラマツルギーでみせ、かつ詩的な台詞できかせるのには▼作家が訴えようとしているものを俳優、スタッフ自らが主体的に現在(いま)の勝負としていけるのか。それがはっきりと欠如している日本演劇にとってその根づくり作業の必要から養成機関の充実や官制学校設立の声も▼だが最も役に立つのはこのような負をしょった果敢な上演活動がなされること。まさしく現在(いま)を生きている観客が立ち合ってくれているなかでの真剣たずさえた修業こそ▼だが決してこの自覚は甘くはない道程であり、とりわけ現状肯定の業界成功者たちと演劇通の訳知り目利き屋さんとには可愛がられはすまいか。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 17号の編集前記より抜粋 2003年8月6日

最近は、「興行的」なるものを求めて、世界ブランド銘柄に貶(おとし)められてしまったブレヒト作品が遣り手の業界人によりアッという間に即席製造、巧妙なマーケッティングで宣伝販売されている▼そんな演劇市場に馴れた通人たちからすると「今年はまともなブレヒト作品の一本もないシアターΧの演劇祭はおかしい」ということに。だけど演劇記者にしてブレヒト作品の銘柄すら不案内という実情…しかし、マそんな他人事より問題は、わたしたち自身のブレヒト作品と対峙することの難しさにある▼たとえば2年目の来秋、全幕上演する『アルトゥロ・ウイ』はあのアドルフ・ヒットラーがモデル。だがブレヒトが書きたかった真実はナチス・ヒットラーの興隆のみならず彼を産んだ母胎の正体▼ファシズムは資本主義の歴史的一段階…その価値観の貫徹が戦争にも平和にも自在に化ける、とブレヒト。「騙されずに賢く観てくれよ」と編み出した創造方法や形式を駆使し伝えようとした現状変革の思い。今日そのアクチュアリティをわたしたちの体と心と言葉で掴むイメージ・トレーニングに1年は短すぎるほど。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

新日本文学No.645の掲載記事より抜粋 2003年9月10月合併号

『ブレヒト的ブレヒト演劇祭』

ブレヒト・魯迅・花田清輝と歩く

東京・両国のシアターX(カイ)という劇場の企画ならびに製作で『ブレヒト的ブレヒト演劇祭』なるものを2年がかりでやることとなった。1年目は、今秋03年の9月3日~12月1日まで。2年目の来04年も、秋9月にはブレヒトの『おさえることもできたアルトゥロ・ウイの興隆』をミラノで活躍の井田邦明による演出で、1年目に引き続きまさに2年がかりの長期にわたり準備と稽古を重ねてのぞむ。05年春3月には『肝っ玉おっ母とその子供たち』を劇団俳優座の公演から30年余、ひさびさのブレヒト劇への出演となる名女優、市原悦子の主演により上演することが決まっている。

とまれ、一体『ブレヒト的ブレヒト演劇祭』とは、何のこっちゃ?

それには複合するモチベーションが、いろいろとある。

たとえば「もうそろそろブレヒトを革命からかいほう(解放か、開放か、介抱か・・・)してやらねばねえ」と朝日新聞紙上で高言しておられた蜷川幸雄氏のインタビュー記事と、悦に入ったそのご勇姿写真とを拝見したことも理由の一つ。これは氏が両方の芸術監督を兼ねておいでの彩の国さいたま芸術劇場と渋谷シアターコクーンでの、ブレヒトの代表作『三文オペラ』興行の際のキャンペーン記事だが、ある他社の新聞記者さんの小声での感想でもさすがに、「ニナガワもだけれど、のたもうたそのまんまを取り上げてしまう記者のほうもどうかと・・・(ブツブツ、モゴモゴ)」と。マもっとも、一目瞭然のこのハッタリ談義を「見出し」タイトルにまでしてしまったその紙面には、さすがに同業者として恥入って余りあるものがあったのかも。

蜷川幸雄氏にかぎらずわが日本では「いっちょう、何か目立つことをやらかさねばなンない!」ハメに至った時の演目にはやはり、断然、海外ブランド物が起用され、シェークスピア、チェーホフ、ブレヒトの〈おなじみ作品〉が看板を張る。

そのくせ、少々乱暴にいうならばそのどの作家をも日本の演劇業界人やお芝居見物人たちは大嫌いなのだ。…としか考えられないほど陰で本音をもらすのを拝聴するに「おもしろいと感じたことはホントはない」と。中には「たまにヨーロッパでは良いのを観たことはあるけれども…」と付言する向きもあるが、たぶん嘘と直ぐわかる。ご当地の良いと評判のものを原語で観た程度ではねえ。

では好きでもないものをなぜやるの?

それは、三作家たち〈おなじみ作品〉の各各に、手をかけ時間をかけお金をかけて消毒し、解毒し、ついには解放し、「儲けのスケール」「儲けの条件」の備わったB・ブレヒト銘柄世界ブランド物として稼げる高級加工商品に変身させてしまえるから。資本主義の魔術力というものさ。

だが、ブレヒトは「ファシズムは資本主義の歴史的一段階であり……ファシズムを生んだ資本主義に反対せずに、どうしてファシズムについての真実をいうことができるのだろう」と考えていた。ブレヒトはドイツから亡命、転々と逃げまくりながらファシズムとたたかい『真実を書く際の五つの困難』(一九三四年パリで発表)の中でも書いているように、常に彼はその資本主義の世界を変革することを命題とした。そのための武器として真実を書くたたかい、演劇を通じて書く真実がいかに武器として現状の世界とたたかえるのかを生涯かけて繰返し挑戦してきたことは自明。その彼を燦々のブランド物に化粧アップ、商品化に易々と手を貸し演劇業界隆盛に寄与と、得意顔で跋扈する業界人アーティストは蜷川氏ばかりではない。

今、ブレヒトだったら…どうする? と自問し、現代の世界資本主義の昨日・今日・明日について分析をしてみる。〈昨日は〉グローバリゼーション風いろいろな美名の龍巻(ブーム)を迷彩に、もはや平面的に俯瞰したイージーな国境などはアッという間に踏破。世界のくにぐにの国家の生理を一つにつなぐ花の輪の実現をみる。〈今日は〉とっくにファシズムとして孵ってしまっているその「花の輪」が、自ら患っちまった不治の消耗病と餓鬼病とには戦争を造り戦争を消費する対症療法しかなく〈明日は〉はもう何も見えてはいない。

そんなんと一緒に滅亡するのはイヤだから、わたしたちはブレヒトと共に現状の世界を変革するしかなかろうと。

比べようもない超資金力と、超ハイテク化した現代「花の輪」ファシズムに対し、わたしたちは丸腰丸ハダカ。ファッショ旋風の大海原で翻弄されつつも、だが、わたしたちはわたしたち自身の経緯点を、まずは見つけなければたたかえない。荒海にただようブレヒト舟から天測をする。球面三角法にもとづいて天球上2点間の角度を六分儀を用いて測り、あえてプリミティブに、図形上に自らの位置をクロスする線を懸命に引き、そこに立って真実を究明しよう。そしてどうしても必要な、その天に輝ける2つ星こそが魯迅と花田清輝、函数として迎えた。

して、「ブレヒト的」とは?

ブレヒトや魯迅や花田清輝が立っていた淵の同じ淵に立つとはどういうことかを考察、確認するというもの。わたしたちもその上に立とうとまさぐりつつ…。先を急げば今、日本におけるわたしたちの課題は舞台芸術の総ビジネス化に抵抗すること。企画の火種の段階から、創造プロセスから、あらゆる創造現場すべてに貫徹する資本主義的イデオロギー、センス、モラル……。一番の危機は、わたしたちを包囲しているこれらの脅威に対するわたしたち自身の危機感が欠如していること。最近も『演劇で食べる環境固めた』という大見出しで、政財界にも広い人脈をもつ名士、浅利慶太氏の劇団四季創立50周年を祝い賞賛している記事(朝日新聞)が話題となった。「02年度営業収入二百九億円、出来高払いを基本に俳優を競わせ年間384ステージをこなした俳優もいる」等々。かつては氏をコピーの達人、全国にイミテーションをまきちらしてどうするの、と内容を批判する声もあったが、いまはいずこ。

『2年がかりの演劇祭』を推進するモチベーションはまだまだある。興味のある方は参加してくださるか、観においでください。

ブレヒト・魯迅・花田清輝と括ったのは、歴史中心、変革中心、芸術創造運動中心のものの見方からなのか、との疑問なども、直截にお確かめねがいたい。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2003年11月19日~23日

中国国家話劇院『故事新編』

原作:魯迅 演出:林兆華

(撮影:宮内勝)

2003年9月3日~5日

『首が飛んでも──眉間尺』

魯迅『故事新編』より

作:花田清輝 演出:白石征

|

シアターΧ批評通信 18号の編集前記より抜粋 2003年9月23日

今年のブレ祭1ではかの名作『肝っ玉おっ母とその子供たち』と『アルトゥロ・ウイの興隆』を、いうならばブレヒト的教育劇仕立てのダイジェスト上演としたので作品のエッセンスや「これが狙いよ」というのが理解しやすく、かつ楽しいものとなった▼それだけに、ブレ祭2の来年度、両方とも本編全幕を上演する際には単なる戯曲をなぞるような再現舞台だと興味は薄く、ブレヒト的にも不本意。演出課題としては難しくもなるが、でも旨味もあるのでは▼すでに今年、その難題に挑戦しているのが11月来日公演の魯迅原作による林兆華演出『故事新編』。時代と斬結んで鋭くスケールのある魯迅の寓話文学を、そのままにではなく、今日の演劇とするための林兆華によるさまざまな演出策略がおもしろい▼彼は、繊細ていねいな描写で導入していく静謐なる魯迅語りの世界を、時にバッサリ非虚構の映像により払拭。にもかかわらず貫徹していくテーマ。それに対して林兆華は答える「ブレヒトも魯迅も、私のやりたい演劇に奉仕してくれているのだ」と。やるべきことが先ずあってこそ、ブレヒトは活性化する。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 19号の編集前記より抜粋 2003年10月25日

「ブレヒトは恐い(怖い)(強い)」と初手から回避されることが少なくないのに次第に気づかされている。日本の演劇界の体質ももはや3Kは敬遠らしいのだ。(きつい・きけん・きずつく)のは中堅・ベテラン俳優さんほど真っ平だと▼たとえば『アルトゥロ・ウイの興隆』の主役ウイは21世紀のリチャード三世、マキャヴェリ、民谷伊右衛門、ヒットラーともいえるヒーロー。昨年10月ニューヨークではアル・パチーノが演じた。弾け、狂い、だがメランコリックな癖馬(へきば)は始めトコトコ、しだい大見得をきる首領(プレジデント)に成育▼俳優なら垂涎物の役柄にブレヒトは活写していると思うのだが、演じる志も伎倆も、それを選択する知性も正直、乏しい。ただ「ガンバリマス」で何とかなる質のものじゃなし己れの非力さの空回りがこわい! いいではないか、そのこわさをこそ自覚しつつ逃げずに3Kで物するしか。勝負するとは3Kのこと也▼ところでシアターΧではギャラは呉れるの? との懐疑をお持ちの方へ。アル・パチーノ氏や市原悦子さんやブレヒト的ブレヒト氏なら「これだけは要る」とおっしゃる全額を支払います。

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

|

シアターΧ批評通信 20号の編集前記より抜粋 2003年11月25日

詩を中心に。ブレヒト祭ここにきて、次なる2年目の課題を“詩人ブレヒト”におけないものかとの思いに憑かれはじめている。詩を演劇化するという野心からその登頂への冒険をブレヒトは生涯かけてやっていたのでは…▼詩飛び、詩立った、彼の詩は、どうでも「四次元」の様相で歴史や社会を分光して魂の真実を書いている。資本主義制度が興ったときから四次元構造の認識でしか矛盾や疎外の真実は見えはしないのに、詩を生きようと欲するたぐいの者たちが依然と、二次元・三次元規範の眼鏡を外せないことに対してブレヒトはいらだち、憤怒にかられて書かれている詩々がまた、それゆえに血、ア赤く跳ねて美しい▼生きた細胞の中でしかスパークし活性化しないウイルスと詩とが同じだなんて! ブレヒト的野望図からするなら、その意味において「劇場」は要らず、詩の感染によるア赤い炎症を共に熾(おこ)し錯乱するための細胞…生き身の人間同士相対する場があればいい。俳優も必要ではあるが職業俳優は要るまい。芸術家のマネキンは、欲しいが不感症な職業マネキンも不要。ブレ的詩の事を起こそう!

(シアターΧ劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2003年9月20日・21日

『市原悦子 ブレヒト・ソングを歌う』

原作:B・ブレヒト 台本・構成:岩淵達治演出:山本健翔

(撮影:宮内勝)

|

シアターカイ2年がかりの「ブレヒト的ブレヒト演劇祭」参加作品

中国国家話劇院『故事新編』の公演プログラムより抜粋

原作:魯迅 演出:林兆華 出演:李建義、江其虎 他

(2003年11月19日~23日)

駄目プロデューサー考

──[自由奔放人の盟友]

それが好きかキラいかを決めるのは最初のインスピレーションである。その理由や理屈はその後も一向に判然としないことすらある。が、それでも、特に芸術とか芸術家とかと対峙する機には、まさしく捨て身の、偽らざる感得による勇気を持っての選択でしかないのだ。

格言にも「惚れたら負けヨ」というが、ことごとくがその通り。相手の志からくる要望ワガママは全面受容。その上、私の場合は惚れていわば盟友みたいになってしまうとエクボもアバタと厳しく視てしまう。半ぱじゃない「負け型」への収斂、そのことの貫徹こそがわれらの仕事だと──(ナーチャッテの理想病癖が駄目プロデューサーの面目か)演出家・林兆華氏もしかり、演劇芸術創造における自由奔放そのものの盟友と認識。

実は、この度の林兆華演出の『故事新編』は、同じく林兆華演出の『リチャード三世』との対の企画として発想されたもの。

話は遡りますが1997年の秋、郡司正勝先生ご病気治療のため北京へお供をした際、まだ改修前の首都劇場の暗い建物内にある北京人芸の林兆華氏の個室へ伺った。通訳の方を介しての結構、長い時間の話し合いだったが、その中で林兆華氏は「……十年来、シェークスピアの『リチャード三世』を従来とはまったく違うリチャードの形象で、私なりにやりたいとあたためている」「だが、さしあたっては『三人姉妹ゴドーを待ちながら』というのをやってみようかと…」と。私はどちらもおもしろそう、ぜひ実現してほしいと歓声をあげた。

その翌年の夏、こんどは来日した林兆華氏から『三人姉妹ゴドー…』を春に北京で上演したが賛否沸騰し、大きな負債が残ったので当分『リチャード』は、創れないと。そこで氏の『リチャード』創造への思いを直ぐと実現することにインタレストを持つ日本人を打診、気力や知恵や資金などの都合をつけるから「なんとかやりましょうよ」と林氏を焚き付ける。「だけど『リチャード』は大劇場用だし、シアターΧ用の小さな公演も創らねば…」と林氏。「どんな作品がいい?」と尋ねられ、即座に「魯迅―故事新編―鋳剣」と私は答えていた。

『故事新編』は2000年11月、『リチャード三世』は2001年3月それぞれ北京で初演され、同年十月にはベルリンでも公演されたのに、日本には『故事新編』が今回やっと。けれども「出来ているものを否定する」探索を続けていればこその林兆華作品は『ブレヒト的ブレヒト演劇祭』に、まるで用意されていたみたいだ。

(2003年11月19日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

|

|

|

|

2004年

悲劇喜劇の掲載記事より 2004年7月号

チェーホフの挑発

しょっぱなから弁解でみっともないのだが、諸雑事の過密ダイヤで疾走中、原稿の下書きを紛失してしまい、焦って懸命に書き直すたびごとに、やりきれないほど表現が変わっていってしまう。意図や構想、伝えたい思いは同じものなのに。

いや、それどころか表現の身ぶり、表出するスタイルが私ごときの作文でさえ、その挑戦のつど多様に変わることで、意図や構想までもが尖鋭化してきて極まり、複雑化し、質的に飛翔を遂げたりもする。と同時に発見もあり、批評性すら伴うということを実感。

ましてや、人間がそのつど挑戦する「演劇芸術」においては、いかばかりなものか? こんな比ではあるまいと類推してきて、まさしくこの魅力にこそ瞠目し、文学とは違う「戯曲」観を引っさげて演劇芸術のとば口に対峙したのが、アントン・チェーホフだったのではあるまいかと。

いきおい以下、この妄想(インスピレーション)にしたがって書くならば、チェーホフの戯曲はどれもこれも全部、彼が現実を直視し、その不条理とのたたかいにおけるプロセス、そのための問題提起であるとしか読めない。①彼自身に対する②演劇を創る側の者に対する③観客に対する───「演劇の新しさ」とは? 「新しい演劇」とは? という、今に大事な課題だったのでは。

ただし浅学にして私は彼のそれが、当時のいかなる事件、だれの言動、どのような思想に対応したものであるのかを、つぶさに解明はできない。また典型例を提示する余裕もないのだが。

19世紀半ばから20世紀初頭のチェーホフの生涯は、ヨーロッパを中心とした帝国主義国家間における経済矛盾や政治危機を乗り切るための「世界戦争」の跫音(きょうおん)と、それらの国家権力に制圧蹂躙(じゅうりん)されている労働者・民衆が標ぼうする「世界革命」との胎動を予兆していた乱世、新たなる転形期の時代であった。諸思想にあっても、やがて核融合やDNA解明にもつながっていく量子物理学や分子生物学、そして精神分析学など「目には見えない世界」に黎明期のさまざまな理論が、それまで神の教理である領域に侵入──。よって人間は人間主体に、つまり人間ひとりひとりが責任を背負わねばならなくなったという時代の作家、インテリゲンチャでもあったのだ、チェーホフは。

「乱世にいちばん必要とされるものは演劇です」とは、数日前に来日した今日のイスラエルの演出家モニ・ヨセフ氏の確言で、「お芝居」を演劇に昇華しようと試み、終生、乱世にあって抗していたチェーホフが今、生きていたならば、同じ発言をしただろうと。チェーホフには、これから人間ひとりひとりが、ほんとうに自らの主体となりつつ世界を背負って、かつ自由に生きることができるのか。それを賢明に考えて解決するためにも、本質的に、人間と人間の関係性や結びつきに基づいている「演劇」創造という活動に大きな関心があったことは間違いない。「ストーリーがない」「話に結末がない」……という戯曲評もチェーホフがあえて、俳優ひとりひとりが自らの責任で懸命に考え、創造する必要があるものとして──すなわち、演劇的に生きてもらいたいと挑発しているのに。旧態依然の「役づくり」や、「引き出し」の数を誇る演技術などのアプローチではチェーホフの演劇をやれないのは、チェーホフの悪意とでも。

シアターX(カイ)では2001年6月から「チェーホフ研究会」をかさねており、次の第25回は6月27日。そのうち「日本のチェーホフ演劇は、なぜおもしろくないのか」をテーマにしてみたい。

(劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

2004年9月21日

チェーホフ没後100年フェスティバル

多和田葉子(左)+高瀬アキ

『ピアノのかもめ 声のかもめ』

(撮影:コスガデスガ)

|

シアターカイ2年がかりの「ブレヒト的ブレヒト演劇祭」2

シアターΧ(カイ)プロデュース公演『泥棒論語』の公演プログラムより抜粋

作:花田清輝 演出:白石征 出演:ちねんまさふみ 他

(2004年9月4日~9日)

駄目プロデューサー考・9

泥棒をするか 乞食をするか

これは胃にナイフを突き刺すような言葉だ。

だが、決して芝居の冒頭に配置されている単なるうがった台詞ではない。ましてや幕開き3分間に客が金縛りとなるようなめくらましの仕掛けに、いまだ腐心し、媚びまくって得意になっているどこぞの大演出家の薄才カモフラージュ術とも、違う。

『泥棒論語』の最後に記されている「作者のことば」によれば、

……平安中期が、藤原氏による摂関政治の没落期にあたっており、現在と同様、転形期で……飢饉天災が相い次ぎ、人民は、乞食になるか、泥棒になるのか……の状態におちいっていました。わたしは、この作品のなかで、それ以外にも第三の生きかたのあることを強調してみました。戦争か、平和か、ということが、泥棒をするか、乞食をするかといいなおしてもおかしくないような現状では、仕方がないと考えたからであります。

上記の引用文中、最後のゴシック文字の部分こそが、花田清輝が1958年当時、この戯曲を書くにあたっての思いであったろうと、私はとらえています。

ところが、2004年現在でも、私たちシアターΧが常時、泥棒をするか 乞食をするか という冷酷な状況におかれていることには一向、変わりありません。が、しかし、いま私たちは「平和と民主主義のためには戦争も正当」であるという論理がまかり通る世界の中で、もはや戦争か平和かの欺瞞性は見破ってしまいました。だからこそ、私たちの今日的な課題としての「第三の生きかた」「第三の道」とは? を、せきこんで問わねばならないと焦る、毎日なのです。

『ブレヒト的ブレヒト演劇祭2年目』の本格的オープンの第一弾に、花田清輝の『泥棒論語』を持ってきたもの、この作者を皮切りに今日的課題追求のディスカッションに、私もあなたも、正気にもどって血の流れる白刃を交えたいとの願いからです。

(2004年9月4日 シアターΧプロデューサー:上田美佐子)

|

|

2004年9月4日~9日

『泥棒論語』作:花田清輝

演出:白石征

出演:ちねんまさふみ 他

(撮影:コスガデスガ)

|

シアターカイ2年がかりの「ブレヒト的ブレヒト演劇祭」2

「成りあがるアルトゥロ・ウイの『わが闘争』」の公演プログラムより抜粋

原作:ベルトルト・ブレヒト 訳・演出・美術:井田邦明

出演:中西和久 他

(2004年9月28日~10月3日)

駄目プロデューサー考・10

──[内なるブレヒト 内なるウイ]

ブレヒトが当時、はっきりと敵と「味方」とを標的に、たたかうためにこそ身を呈して抉(えぐ)り探りあてた武器としての真実──、美しい詩を──、わたしたちがただ「今日的な理由づけ」の整合をおこない、解釈をして上演するのが目的のみならば、どれほどの意義があるのだろうか。

ブレヒトを「もはや古典」のブランド名作戯曲として砂糖菓子のような、あるいは立派に標本化した「在し日の天才闘士」を追憶するような、従来型のメイドイン・ジャパンのブレヒト劇の上演には、何ほどの力もないことは自明。

ウイはどこから孵(かえ)るか? その問題意識でウイが往くのを見さだめ追った、昨年の『ブレヒト祭』のパフォーマンスを経て、わたしたちは詩人ブレヒトが生涯たたかい歌った芸術家としてのアイデンティティを、わたしたち自身のものとした舞台が今回は観せられるだろうか。胃が痛む。

(2004年9月28日 シアターΧプロデューサー:上田美佐子)

|

|

2004年9月28日~10月3日

『成りあがるアルトゥロ・ウイの

「わが闘争」』

訳・演出・美術:井田邦明

出演:中西和久、伊藤裕平 他

(撮影:コスガデスガ)

|

2005年

『母アンナ・フィアリングとその子供たち』のプログラムより抜粋

原作:ベルトルト・ブレヒト 構成・演出:ルティ・カネル

出演:吉田日出子 他

(2005年4月1日~7日)

ブレヒトが今、生きていたら

ブレヒトは闘うでしょう、

「ブレヒト劇」をやらないでと。

2003年9月から乗り出した『2年がかりのブレヒト的ブレヒト演劇祭』の航海は、自らの位置確認をするために当初からブレヒトと魯迅、花田清輝の三つ星を天測しつつヨチヨチと進めてきた。「ブレヒト」を探すことなのでなく、ブレヒトが探したものを探すのが航海の目的。かつて日本の歌舞伎も西欧のオペラも、まさしく現実政治そのものとかかわりあっていた。が今は、どの芸術も現実逃避の役回りの慰安場。ブレヒトが魯迅が花田清輝が現実と対峙し、今に復興したかった芸術家精神(思想)と、それに対応するドラマツルギーの探求──を私たちもしてみむとて始まった試み。

そして2003年の12月、イスラエルのテルアビブで私は偶然、再会したルティ・カネルさんに近況報告として『ブレ祭』のチラシを見せたら「興味深い、ワクワクする企画です!」と絶賛してくれた。嬉しかった。が、私は「でも、日本ではたいして関心をもたれちゃいません」と言わざるをえなかった。しかし、神様は大いなる伏線を張ってておいてくださった。その半年後、『ブレ祭』最終企画の演出を彼女に依頼することとなるのですから。そのうえ「イスラエルの演出家」ゆえにやりたいというインスピレーションから、女優・吉田日出子さんが自ら出演を希望されてきた。吉田日出子さんの芸術家として凄いのは「わたし、ブレヒト劇をやりたいわけじゃあない」と、もしもブレヒトが生きて今、ここにいたらまさしく同じサブテキスト(真意)できっぱりと言い切るにちがいない態度で、ルティ・カネルさんの演出とも真剣で勝負を貫いているところ。刃が触れれば当然、まっ赤な血が流れます。手前味噌ですが、このプロジェクトはレベルの高い国際共同創造の見本にと。(但し、詳しいことは紙面の都合上べつの機会に)

ブレヒトが第二次世界大戦中に『肝っ玉おっ母とその子供たち』(千田是也訳のタイトル)として書いていたものを今回は『母アンナ・フィアリングとその子供たち』とした意図は、この作品から「献身や家庭・安全の象徴としての母性と、不確実性・放浪・暴力・生存競争・死の支配する残酷な世界における母の役目──その時、どの子を守るのか! 勇気か屈服か──との間に生じる不協和音」という最も今日的な課題が抽出でき、母、そして女のアクチュアルな問題として、この作品を捉えてみようと考えたからです。

2年目の終わりを迎え、依然『ブレヒト的ブレヒト演劇祭』に関心が高まってはいないけれども、さる3月はじめ中国・深せんから招聘した魯迅の故事新編『補天』で来日された熊源偉氏と李莎さんたちから、次には、花田清輝と魯迅との作品を基にしたテキストを作り、それをブレヒト的に創造するというのはどうだろうとの申し入れがあった。「遺憾ながら、まったく花田清輝の存在を知らなかった。われわれは中国人に花田清輝の翻訳をさせますので、国際共同創造プロジュクトとして実現しませんか。それにふさわしい花田作品を推せんしてほしい」と。帰国後、さっそくに推せん作品を送れとの催促のメールを受信。2007年を目標に、目下、助走に入りつつあるところ。

(2005年4月1日 上田美佐子 シアターΧ劇場プロデューサー)

|

|

2005年4月1日~7日

『母アンナ・フィアリングと

その子供たち』

原作:ベルトルト・ブレヒト

構成・演出:ルティ・カネル(イスラエル)

出演:吉田日出子 他

(撮影:コスガデスガ)

2002年9月10・11日

第5回シアターΧ国際舞台芸術祭

『野ねずみエイモス』の公演チラシ

演出:ルティ・カネル(イスラエル)

出演:タリ・カルク、シルリ・ガル

ナレーション:范文雀

|

シアターΧプロデュース『泥棒論語』の公演プログラムより抜粋

作:花田清輝 演出:白石征 出演:ちねんまさふみ、横山通乃 他

(2005年9月28日~10月2日)

駄目プロデューサー考

── 困った夢想ウイルス

私の敬愛する大事な先達(せんだつ)のお二人に、再演の今度こそ本舞台上で現実の「事に当たる態度」というやつを示し演じてみせてやってほしいと、口説きました。私が、あまりにもしつっこいもので一度だけ稽古に参加してくださったものの結局、翌朝お断りされてしまいました。

花田清輝との時代を共に、つぶさに生きてこられた作家とプロデューサーのお二人に、この『泥棒論語』二幕、解放軍きどりの海賊たちと紀貫之との「ディスカッションの場」で、下郎(げろう)役の著者・花田清輝として登場し、存在して欲しかったのです。が、「全体がお芝居の流れで来ているなかに、それはムリ」。うん、百も承知。「そんなドキュメンタリー的なこと、慎重に考えたうえで実験しなきゃ」。うん、ごめんなさい。

夢のなかでうとうと想っている……

昨晩、カントルが語っていたのを反復してみてるだけなのかもしれないが……たとえばこれからの新しい演技論。俳優が「役」を演じるのではなく、「俳優」が役を通して現実の事に当たっていくように著者や演出家の視点でもって演じるものなのではあるまいかと。これは俳優術の応用問題では到底、不解。とはいえ、お二人さまにも相当の無茶を、重々ご無礼のほど謝まります。

いま私は、日本の各地に昔からある俄(にわか)芸の、限りない奔放さと辛辣さとのドキュメンタリー・タッチで、いつかは花田清輝作品と勝負をしてみたい。

(2005年9月28日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

2004年9月4日~9日

『泥棒論語』

作:花田清輝 演出:白石征

出演:ちねんまさふみ 他

(撮影:コスガデスガ)

|

2006年

シアターΧ(カイ)プロデュース 第3回シアターΧ中秋恒例

花田清輝の『泥棒論語と私たちの非暴力論語』の公演プログラムより抜粋

原作:花田清輝 構成・演出:白石征

出演:小沢信男、横山通乃、ケイタケイ 他

(2006年10月19日~10月22日)

日和見才能のとぼしい

駄目プロデューサー考 ── 4つの冒険。

ズバリ、これは、今回の公演に 小沢信男氏 横山通乃さん キタムラアラタさん ケイタケイさんへのご出演依頼のこと。

現在、末期癌に罹ると本流の大病院でさえ「もうどんな治療も患者様のご自由に」と解放する。そこで、やっと、見離され回されて来た患者を受入れることのできる日陰者あつかいの“第三の道・免疫療法”の医師がまず診るのは、抗体能力のテンション。“敵”との馴れあいサボり癖のついた患者自身のオルガニズムをたてなおすには、抗体に纏わりつき攻撃力を奪ってしまっている双方の関係の“寛容さ”“慈悲ぶかさ”を瓦解するため、非情バッサリと、既成の西洋医学兵器以上にシビアに癌との仲をさく。

シアターXが花田清輝の『泥棒論語』を3年もつづけているなんぞは、余命6ヵ月と宣告されたような危機的心境に陥入っているのでしょう。このお四方がそれぞれ、いかに第三の道的な芸術家たちであるかを、どうかご覧ください。残念なのは花田清輝氏に、このウルトラ冒険の実験を見せ付けられないことです。

(2006年10月19日 シアターΧ劇場プロデューサー・上田美佐子)

|

|

|

2007年

東京新聞の掲載記事より抜粋 2007年4月28日

“国際共同創造活動”の悲喜劇

「執拗な議論」が大切

しがない小さな劇場のシアターX(カイ)が1992年のオープン当初から、ポーランドをはじめ海外の芸術家たちとの共同創造活動で上演作品を数々つくってきたのは、まずは、互いが相手の文化状況や歴史について無知無理解を前提とするのっぴきならない対立・緊張関係から始めねばならないことに興味を持ったからである。それも飛びっきり実力のあるブッとんでいそうな芸術家にあやかろうと。しかしその際、絶対に守りたいのは、その相手たちと執拗なまでに「議論」を尽すこと。議論とは、よく日本の可愛ゆいドングリ芸術家ちゃんたちが「今日的テーマ? メッセージ? そんなものはないね……」などと安易な返答で問題点をすりぬけ、寵児をめざすマニアルにはまった能弁なおしゃべりをすることではない。

たとえば、今年6月に再演するイスラエルとの共同創造作品『新/母アンナ・フィアリングとその子供たち』は、1昨年の2ヵ月間の稽古の前、互いに相手の国へ行っての打合せ3回、3年がかりのプロジェクトのあいだ、このブレヒトの「肝っ玉おっ母」を なぜ今? どの様に? いかに? 上演するべきなのかを議論し続けた。「ブレヒトの劇をなぞるのではなく、ブレヒトがやろうとしたことをブレヒト的に、今日この現実に生きる世界人として、日本人として、イスラエル人として、自らを通過しどう創出するのか?」

議論とはいわば葛藤でもあり、互の相違点を正視するのがしんどい場合も少なくない。が、共通の目的を実践していく創造現場での共同作業もまた「議論の形」であり、そうした過程でこそ得られる副産物として愛も生まれ、偽のなかよしゴッコではない連帯感さえもが。こうした創造歩行中、たたかわねばならないのは観念的な「ナニヤラの敵」にではなく、共通の目的に向かうため避けてはならない議論をないがしろにする創造集団内の甘え、その「芸術の癌」に対してであろう。

シアターXでは最近、予期せぬ手酷い屈服を強いられ、私は自らの愚鈍ぶりに恥入る毎日。それも国際共同創造活動でシアターXとしてはいつもの趣旨でのぞんだのだが、共同主催者が選んだ演出家の意向と都合のみで創造プロセスの一切が進行。あげく同主催者が委任したヨーロッパ・ツアーのエージェントが、自社作成した契約書にもかかわらず不履行。まったくの不払い。「せめて最後のアムステルダム公演前に支払完了する契約にすべきだったのでは」と、なじられている。

(上田美佐子:シアターΧプロデューサー)

|

|

1994年10月15日~19日

『砂時計のサナトリウム』

作:ブルーノ・シュルツ

演出・出演:ヤン・ペシェク(ポーランド)

|

シアターΧ(カイ)プロデュース

『新 母アンナ・フィアリングとその子供たち』の公演プログラムより抜粋

原作:B・ブレヒト 構成・演出:ルティ・カネル

出演:大浦みずき 他

(2007年6月21日~7月1日)

駄目プロデューサー考

初演(05年)の『母アンナ・フィアリングとその子供たち』は、《シアターX2年がかりのブレヒト的ブレヒト演劇祭》の最終尾を飾るレパートリーだった。04年その演出家としてイスラエルのルティ・カネルさんを決め公表した時点で、即、「わたし、肝っ玉おっ母をやりたいんですけれど…」と、あの吉田日出子さんからの直接の電話を受け、晴天の霹靂(へきれき)、奇跡かと思った。

そして今回、好評につきその再演が6月~7月と東京・奈良・京都・金沢にて決行することとなったのだが、その矢先、今年の2月頃から吉田日出子さんが体調不調となられ、私は4月来日した演出家のルティ・カネルさんと協議の上で降板を認めざるをえず、急拠、2代目の母アンナ役を大浦みずきさんにおねがいした。過密なスケジュールの山あいにスコッと、そこだけに谷間が……、奇跡かと思った。

二度にわたる福音に対して 何か いうべき言葉を、私は持っていない。

郡司正勝先生が晩年(1997・10・1)、シアターXにくださった原稿文の言葉がいま、思いおこされ 鋭く突き刺さるようだ。

「役者」

神にもっとも近い存在で、変身を遂げる能力をもつ者の謂で、これは訓練だけで到達することができるものではなく、神によって選ばれた者のみが、資格を有するのである。もっとも修業と訓練によってその能力が発掘されることはあり得る。

それはきわめて動物的な感覚と神聖な啓示をキャッチする能力を必要とするということである。

吉田日出子さんといい、大浦みずきさんといい、かぶくイノセントが 両国へ墜落してこられたのだろうと畏れ入っている。

(2007年6月21日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

吉田日出子

(撮影:コスガデスガ)

大浦みずき(中央)

(撮影:コスガデスガ)

|

2008年

シアターΧプロデュース花田清輝『泥棒論語』’08の公演プログラムより抜粋

原作:花田清輝 構成・演出:山本健翔 出演:山本健翔、西野薫 他

(2008年2月15日~17日)

駄目プロデューサー考 ── キワモノ礼讃

この度の『泥棒論語』4回目の公演は、「バラエティ」をめざすという難度の高いアヴァンギャルド芸術を創造することに挑戦。昨日まではなかったあたらしいものをと意気込んで、賑々しく、音楽に 歌に 演技に 見せかたにさまざまに…のるかそるかの奮闘をしてみており、それでも「フン、俗流化したにすぎない」と直ぐさまブーイングなさる向きには、さらに一刀両断し易いキワモノとして、どうにか仕上げたつもり。

この経験に勇気づけられ、シアターXかねがね思案の、次なる「野望」に踏み込むべく、自分の背中を押せるものか。どうか。

…と目下、私は逡巡中。今回の『泥棒論語』で試してみることのできた「インターナショナルな一座」に集合した、上等なる(…下等なるにも通じる)スタッフとキャストとによるキワモノの舞台で、その緒口(いとぐち)を震撼できたと思いたい花田清輝の「傀儡くぐつ」像。

花田清輝が、くぐつの誕生、くぐつの精神、くぐつの思想、くぐつの楽しみ等々を謳歌し、ものもうしている大作戯曲『ものみな歌でおわる』へ、突入するかどうかの「野望」である。

『泥棒論語』での江口の里の遊女「蝶々御前」や、陰陽道を修得したい小娘「霧」、その系譜つながりとなる下賤の漂泊民・遊芸民「出雲の阿国おくに」が主人公の『ものみな歌でおわる』には、キワメつけのキワモノ舞台を構想・企画し実現してみたい。ある人に薦められて最近、再版された岩波文庫の高橋貞樹著『被差別部落一千年史』を読んでいるが「くぐつ史」でもある同本に衝撃をうけた。『ものみな歌でおわる』のテーマは、研究会や上演実行委員会をつくり大いに調査や討議をかさねつつ、急がば回れのプロセスこそがおいしいようなものとしたい。参加希望のかたは、ご連絡を。

(2008年2月15日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

2008年2月15日~17日

第4回花田清輝作『泥棒論語』

演出:山本健翔

音楽・演奏:ロネン・シャピラ(イスラエル)

出演:山本健翔、西野薫、松本邦裕 他

(撮影:コスガデスガ)

|

シアターΧプロデュース多和田葉子『犬婿入り』のプログラムより抜粋

原作:多和田葉子 構成・演出・美術・衣裳:渡邉和子

出演:立川三貴、重田千穂子 他

(2008年4月16日~20日)

駄目プロデューサー考

── 小説文を台詞にする冒険

ドストエフスキーの『白痴』の最終章を原作とする、ナスターシャを殺した後のラゴージンとムイシュキン公爵の凄惨な二人芝居も、台詞のすべてを小説文のまんま坂東玉三郎と辻萬長にしゃべらせるという趣向で、アンジェイ・ワイダは演出した。器量にすぐれた作家の場合、その思想や詩想や姿想が、はしったり、ふりしぼられたりした言葉文として結実、どれもこれもが、そそりたっている霊山のよう。ゆえに、そのまんまを、まったく異なって活きる現場で「芸術的にあらがわせてみたい」──欲望にかられる冒険家があらわれたっておかしくはない。

シアターΧは「芸術的にあらがうことの探求」をめざし、劇場を演劇芸術の創造現場たらんとする──とはさんざん言明しつづけてきたものの、シアターΧこのところの自主企画は先き走りの欲ばり過ぎてシンドクもあり、それぞれの勤勉なスタッフ・メイツたちや、幸運と強運のおかげで得ることのできた非凡・稀有な出演者のみなさんたち、とに助けられてのヒヤヒヤな冒険譚ばかり。その方々への謝謝を、今回わたしはイヌ神さまに合掌という形で表わしている毎日でも。

ところで、多和田葉子さんファンのシアターΧとしても、今回はしびれるほどにシビアな条件下の公演企画であるのだが、阿修羅のように多彩な鬼才・渡邉和子さんのパッションに応じた。ならば、この機(チャンス)に乗じてこそと、また 下記なる「計画」を敢行してみた。

今回の『犬婿入り』は、新しい内容に新しい形を創出するという、難度の高い挑戦的な〈問題作〉となるでしょう。だからこそ、シアターΧと共通地域に活きる墨田区の方々からぜひに観てもらい、批評や意見をいただきたいのです。

●墨田区に、在住・在職・在学の希望者100人の方々を4月19日(土)夜7時からの『犬婿入り』に ご招待。

この「計画」……初日一週間前の締め切り現在で、往復はがきによる応募は81枚。地元の新聞・TVの好意的な取材や掲載もあったのだが、この結果。この現象をどう受けとめていくのかは、私どもの今後の〈問題〉〈課題〉としていきたい。

(2008年4月16日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

2008年4月16日~20日

『犬婿入り』

原作:多和田葉子

演出・美術・衣裳:渡邉和子

出演:立川三貴、重田千穂子 他

(撮影:コスガデスガ)

|

シアターΧ(カイ)プロデュース 近松門左衛門“冥途の飛脚”より

死への道行『封印切り』公演のプログラムより抜粋

原作:近松門左衛門 構成・演出:井田邦明

出演:井田邦明、横山通乃 他

(2008年10月20日~26日)

駄目プロデューサー考

── 稀代のキャスト

今回の上演は、そも井田邦明さんと横山通乃さんとで「今、近松」をやってもらいたくて企んだものです。40年余も日本を離れ もはやヨーロッパ人の井田さんと、当代随一のインテリ女優の横山さんとに「玉砕なさっても結構ですから」と懇願して。

廓も「悪所」として、芝居小屋も「悪所」として囲われ、その蜜の味は権力者たち都合のピープル・コントロールに利用されたがウラハラに、この悪の温床から、囲みの秩序や掟を壊す“封印切り”ピープル野郎も。

廓にだけ、恋をしる「傾城」がいて 芝居小屋では数々のヨン様に逢え、ゆえに鬱屈するピープルのパッションが醸造される「悪所」物語とは───何なのか。近松のそれを 今に、井田忠兵衛×横山梅川で現していただきたい。触れば手にくっ付くような なまなましさで。

(2008年10月20日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

2008年10月20日~26日

冥土の飛脚より 死への道行『封印切り』

原作:近松門左衛門

構成・演出:井田邦明

出演:横山通乃、井田邦明 他

(撮影:コスガデスガ)

|

2009年

Χ(カイ)レパートリー劇場

第5回花田清輝作『泥棒論語』の公演プログラムより抜粋

原作:花田清輝 構成・演出:谷口秀一

演奏:オルケステル・ドレイデル(クレズマー音楽)

(2009年3月12日~15日)

駄目プロデューサー考

期待のナイス・ガイ登板

ぜったいに危険のないことが自明であるにもかかわらずエルサレム賞受賞にのぞんだ際の村上春樹氏のスタンド・プレーぶりは、05年にハロルド・ピンター氏がノーベル賞受賞の際にとった態度とに比べると浅薄すぎるのでは……と、私は萎えてコソコソした気持ちになってしまった。どうすれば受けるかということが習い性となってしまった花形作家の「スピーチ」と、ピンター氏のあからさまに目前の敵を見据えての実弾「発言」との、厳然とした相異と格差。

そして今回も首尾よく、村上氏は日本のマス・メディアにとってのおいしいニュース騒動で大受け、 またもポイントを重ねたが、一方のピンター氏は世界中が注目する受賞講演で、当時イラク侵攻戦争を引起した英・米国家の政治・政策を痛烈に批判。にもかかわらず日本のマス・メディアは無視。したがって、受けませんでした。

さて、前述の作家たち村上春樹氏とハロルド・ピンター氏との間にみられる「相異と格差の本質」を追求し、そして その芸術創造活動におけるクリエイティヴな過程での“融合する演劇”や、“昇華するパフォーマンス”へのあくなき実験を試み、ゆうなれば、いかに民衆の側に「受けるか」が、じつは私どもシアターΧの切実な課題でもあります。

この花田清輝の『泥棒論語』シリーズが終わらないのもそのせいで、今回の谷口秀一氏を口説き落としたのは、彼が長年、生き馬の目をも抜くメディア業界にありながらも鋭く自光するナイス・ガイの恒星だからです。私どもの課題を託し、「彼ならばどうする…」の多大なる期待心にほかなりません。

(2009年3月12日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

2009年3月12日~15日

第5回花田清輝作『泥棒論語』

構成・演出:谷口秀一

演奏:オルケステル・ドレイデル(クレズマー音楽)

(撮影:コスガデスガ)

|

Χ(カイ)レパートリー劇場 あえて、小さなオペラvol.2

マスカーニのオペラ

『カヴァレリア・ルスティカーナ』の公演プログラムより抜粋

作曲:ピエトロ・マスカーニ

音楽監督・指揮:天沼裕子 演出:藪西正道

(2009年4月9日~11日)

駄目プロデューサー考 ──

黎明期かも、の「両国オペラ」!?

2年ほど前、「モーツァルトの魔笛をやらない?」と提案されたとき、即座に「やりたい」と返事をした。ドイツのあちらへ在住のマエストロ天沼裕子が、非力なシアターXの事情など ナーンも なあんにも わかっちゃいないな──というのは直ぐと読め、十分に推察できたのに、それを承知でOKをしたのだから、こちらも冒険好きの確信犯みたいなもの。

「あえて、小さなオペラ」と銘うった 昨夏の『魔笛』初演は、大人にも 子供にも大好評で盛況だった。が、「魔笛は子供レパートリーだし…」とも言われ、今回の2弾目は マ、愛欲の『カヴァレリア・ルスティカーナ』かな、って。

私はオペラもどきの風変わりなイヴェントが やりたいわけじゃない。天沼マエストロと同じく企画の首謀人・西野薫、藪西正道氏らと、正真正銘の「舞台芸術の華であるオペラ芸術」を、若々しい芸術家たちと共にジグザグしながら、今日の時代と交差し活性化しつつ創出していく覚悟で、OKサインを出したのですから。

このシリーズを「両国オペラ」と名付け続けたら? とは、西野さん(制作協力 ケイ・アーツ・オフィス)の提案(目下、熟慮中)。だが! 今年8月に再演決定している、あの『小さな魔笛』は天沼マエストロが先週突如、構想をアジア・ヴァージョンに変更提案。タイやインドネシアっぽいお話になる模様だし、これに関わるスタッフはまた、意志的な実力派ばかりでいこうとか──経済的には、厳にシビアなシアターΧとしてはヒヤヒヤ、怨めしやぁ。(現実、これらの企画は文化庁の助成対象とはみなされず全滅。オペラは「音楽」ジャンルであるからして、演劇畑のシアターΧはジャンルが違うだろう、って)

いやー、シアターΧは、いまに「両国オペラの本場」として栄えるのかも、しれませんのですよ。

(蛇足付言)だからぁ…ワタシたち、「経済外的な論理や法則」に基づく、より厳しい「芸術家のエチカ」でもって対抗すべく、創造活動を続けるなかで、追求しなくちゃあ。

(2009年4月9日 上田美佐子・シアターX劇場プロデューサー)

|

|

2009年4月9日~11日

オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』

作曲:ピエトロ・マスカーニ

音楽監督・指揮:天沼裕子

演出:藪西正道

(撮影:コスガデスガ)

|

東京新聞夕刊の掲載記事より抜粋 2009年5月15日

“演劇炎”の衝撃──『アンソロジー』上演を終えて

諧謔に満ちた内面の探求

今年3月、東京両国のシアターXが招聘し上演したイスラエルのアッコ・シアターによる、母と息子の二人芝居『アンソロジー』は、「詩」の域にまで昇華した演劇──という意味での「演劇詩パフォーミングアーツ」である。それは彼らが己自身の内面世界を厳しく探求し、己の内面に巣くう悪意、邪念、歪み、妄想…などの澱を、「浮かばれない魂魄」や「幽霊」などに典型化することで「演劇詩のアンソロジー」を紡ぎ織りなし、客の中に入っての即興的に演じることで今日的なものを得ようという、非凡で漸新的な実験なのだ。

2000年の初来日で、彼らは同作品を京都と東京で上演した。たまたまそれを観た私は、総毛立つような衝撃と極めつけの甘美な感慨とを味わった。故岸田今日子さんも「いままでに観たなかで最も凄く、素晴らしかった」と寄稿までなさり、同じく女優の横山通乃さんはその後2年ばかりもショックから立ち直れずにいたという。ゆえに以来、私はこの“演劇災”の正体に、いま一度迫りたくなり、再演に向けて動きだした。

燭台の灯りだけの部屋。客はグランドピアノを囲むようにそっと座る。ピアノを弾き続けながら、子供に「お話」をするように語る、クリムトの描くユディトにも似た美しい“狂女?”。「あの有名な『モルダウ』はユダヤの曲を盗んだものなのよ」「アルゼンチン・タンゴもそう」「日本人も昔はユダヤ人でした」と、話はどれも諧謔的。ホロコースト生き残りのその母親に言い付けられ、42歳なのにまだ「坊や」の息子は、「収容所でのみんなの最期がどんなふうだったのか」を演じる。死のトポス(場)に見立てたグランドピアノに這い上がると回り狂う。やがて困憊(こんぱい)して倒れた「坊や」を起こさないように…と拍手もなく終わる。

だが、彼らが帰国後の批評会では「被害者意識が強すぎる」「そんなイスラエル人のガザ攻撃は許せない」という意見が少なからず出た。それこそ、己の内面世界への探求と、ブレヒトの言う、現代世界の構造では「戦争」「平和」は同じ母胎との認識が欠けている。平和ボケも、ここまできたかと焦燥するばかりだ。だからヨセフ氏が、今回公演の合間の「アートトーク」で観客に、「日本人は心の中のブラックホールにどう立ち向かっていますか」と問いかけても、彼の予期したであろう反応はなかった。

新たなる“演劇炎”が、衝撃と苦い思いとなって迫っている。

(うえだ・みさこ=シアターX(カイ) 芸術監督/劇場プロデューサー)

|

|

2009年3月2日~4日

『アンソロジー』(イスラエル・アッコ・シアター)

出演:スマダル・ヤーロン、モニ・ヨセフ(中央)

(撮影:コスガデスガ)

|

Χ(カイ)レパートリー劇場

説教節『をぐり』より

『小栗と照手』のプログラムより抜粋

脚本・演出:遠藤啄郎 演出・振付:ケイタケイ 舞台装置:堀尾幸男

(2009年5月27日~31日)

駄目プロデューサー考 ──

劇場は、容赦なき バトルの現場

いま、東京首都圏の演劇の大部分は、ウケるためだけの「売り物」を目的として次々スピーディに製造・生産にのせられているものばかり。あとの小部分が、自らのなしたい、なすべき課題をなすために、手間ひまのかかる実験(冒険)や、修業途中のプロセスとかの発表会を見せているようなものであろうか。

1990年代、ひょんなことから「劇場」となるにいたったシアターXは、当初から後者路線を彷徨。

今年からの、このXカイレパートリー劇場VOL6『小栗と照手』もモチロンそう。非常に稀有で、豊穣な創出バトルの現場とはなった。

衆知のとおり遠藤啄郎氏は横浜ボートシアターを率い、長年この古典のテーマに打込んでこられた。共同演出のケイタケイさんは、日本にあっては──境域を超えて(失って)しまっている先駆的宿命をもつ「ダンス」という芸術──の舞踊家、国際的にも活躍中の現役ダンサー。加えて、突出したエキスパート説教節政太夫氏や生音楽の入野智江さん、岩附智之氏らによる容赦なきセッション。ワクワクするような葛藤が、期待されるというのも自明でしょう。そして、それに立合え、対峙し、一緒にクリエーションできる若手新人出演者たちの、なんという幸運さか。

一昨年夏、シアターX開催の遠藤氏による『2年がかりのワークショップ/小栗判官・照手姫』から始まったこのプロジェクト。しだい、しだいに、いまどきめずらしくも過酷と。まだ死人は出ていないという報告は、真実(ほんと)?

(シアターX 上田美佐子)

|

|

2009年5月27日~31日

説教節『をぐり』より『小栗と照手』

脚本・演出:遠藤啄郎 演出・振付:ケイタケイ 舞台装置:堀尾幸男

(撮影:コスガデスガ)

|

北國新聞の記事より抜粋2009年12月28日

心荒ぶらせる「阿修羅」

天沼裕子「裏切る心臓」初演

美徳をより一層魅せられるものとする邪悪なる要素をもいっぱいにくつ付けた、たとえば阿修羅像がまぶしいと感じるような心の荒ぶりを、この指揮する作曲家に、いつも私はみる。

ドイツのマグデブルグ歌劇場から依嘱(いしょく)されて天沼裕子さんが作曲したオペラE・A・ポー原作の『裏切る心臓』が、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の定期公演で日本における初演だというので、冬の大荒れくるう金沢へ勇み見聞に行った。そして私は、最近にはまったくない多様で複雑な感動を受けた。数日後のいまも思い、考え続けているほどに。

突端の音の登場の仕方から興味をそそられ引き込まれた。小品ゆえにか、奇術のような非情な切れに混じる玉虫色変幻の薄情な感覚のそっけなさにも翻弄(ほんろう)されつつ、カタストロフ。まだ学生だという二人の歌手も、表情の適確な堂々たるそのステージ・プレゼントぶりに、私は素直に胸はずまされ、今どきの日本では、めずらしくも得をした一夜だった。ゆえに願わくば、ポーの思想や姿勢を通してこの作品に結実された今日的な芸術の課題などについて、世界で活躍する芸術家「阿修羅・天沼裕子」の奔放な考えをもっと知りたいとも。

まったくの余談だが、私はかねがね天沼裕子マエストロに女優として大役をやってほしくてたまらない。彼女の指揮する身体がきちんと語るべきものを語っているのみならず、内容内実を形象化した大変に美しい身体表現となっているからだ。それは世界の高名な指揮者でも大体が恣意的(しいてき)か、どっぷり自己主張的であらせられる中にあっては、天沼さんがきわだち、めだってしまうのは仕方のないことなのかもしれません。

(東京・両国/シアターX劇場プロデューサー 上田美佐子)

|

|

天沼 裕子 あまぬま ゆうこ

東京芸術大学音楽学部作曲科卒業後、ドイツ、ハノーファー音楽演劇大学で指揮を学ぶ。2005年ドイツ国立ヴュルツブルク音楽大学のオペラ科主任教授に就任。同年、金沢シティオペラ芸術監督に就任。ドイツ、マグデブルクで室内オペラ第1作目のエドガー・アラン・ポー原作『裏切る心臓』を初演。シアターΧでは2008年オペラ あえて、小さな『魔笛』の音楽監督・ピアノ。2009年オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』音楽監督・指揮。同年オペラ あえて、小さな『魔笛』の音楽監督。

|

2010年

Χカイレパートリー劇場

樋口一葉『やみ夜』(白波三人組)プログラムより抜粋

2010年1月10日(日)~14日(木)

駄目プロデューサー考 ──

ご要心!!!『やみ夜』へ 真しぐらの道、

「劇場法(仮称)」という法律

このところの急激に、かまびすしい「劇場法(仮称)」の制定と促進意図について私は、それが文化芸術を効果的な行政手段とした国家の大政翼賛会的な民衆の統制システムづくりであり、われわれを更なる『やみ夜』に収容し、閉じ込めることになるものとしか考えられません。

(右の文中、の文言は財団法人地域創造・林 省吾理事長の同機関誌1月号巻頭「知事・市町村長の皆様へ」の新年ご挨拶からの引用。)しかしながら平然と、ここまでこの法律制定の意図があからさま過ぎますと、余りもの蛮勇に呆れ返るしかありませんが。

他方、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が広く流布しアッピールするところの提言書の内容も───社会・経済環境厳しいゆえ、ゆえにこそ「社会の活力と創造的な発展をつくりだす実演芸術の創造、公演、普及を促進する拠点を整備する法律(仮称:劇場法)の制定を提案いたします」───という官僚っぽく芸のない作文(失礼!)、を上意下達。日本演劇の嘆かわしい情況への問題意識や創造現場の意向をいっさい無視した、その意図も見えみえ。

歴史上いままでも、「世界経済」が原因による昨今のごとき厳しい経済環境、社会危機は、各国それぞれがファシズム化することにより、その国家体制の下、互に「紛争」や「世界戦争」に発展させて景気の回復をはかってきました。そんな国家大政にそなえ民衆を自由にコントロールする統制システムづくりに、本来ならば不逞の輩で不服従、いちばんヤバイ筈の文化芸術・芸能者たち自身が、為政者を真似ての「法律制定」に奔走しているという───三流作者のアイディアになる、こんな三文喜劇、早々に席を蹴ってもいいのでは?

(上田美佐子)

|

|

2010年1月10日~14日

樋口一葉『やみ夜』

構成・演出・美術:渡邉和子

出演:横山通乃、塩野谷正幸、重田千穂子、三宅右矩(和泉流狂言師)

(撮影:コスガデスガ)

|

Χカイレパートリー劇場

シアターΧ恒例「花田清輝的、きよてる演劇詩の舞台」春祭り2010のプログラムより抜粋

2010年3月16日(火)~28日(日)

駄目プロデューサー考 ──

花々しい「花田清輝賞」

2010年春3月、『花田清輝賞』なるものを創出する想いを急拠、実現することとした。これは花田清輝の名を宣教流布し、知ってもらえればいいというたぐいのものではない。「芸術の大衆化」をめざし、「芸術は芸術運動からしかうまれない」と生涯、大才人のくせにソン(損)な道の選択を貫いた花田清輝にちなむ“花田清輝的な仕事”に対し、激励する賞と考えたい。

なお、急拠創出の理由とは シアターΧ新年公演『やみ夜』のプログラムに、「劇場法」という悪法制定の意図に警鐘を鳴らした報いが、さっそくに現象いたしたものか! 公には楯突くまいゾであろうか。と申すのも2010年度のシアターΧ企画の文化庁へのジョセイ申請願書がスパッと落選との ご通知を只今、拝受したからで(私、上田のヒガミ妄想ならば御免ン)。……と、……というわけで、花々しい『花田清輝賞』というものの創出は、芸術運動の最前線で出血多量なるピンチの魂をとどめるため───共に、批評ならびにディスカッションを経てから贈られる。ジャンルは問わぬ。全地球人が対象。賞金1万ドル。(2011年3月13日発表)このあと、どのように考え実行していくかについては、広くご意見を求めたい。

(上田美佐子)

|

|

|

Χカイレパートリー劇場

原作:チェーホフ 作:多和田葉子 演出:ルティ・カネル

プログラムより抜粋

2010年11月17日~23日

駄目プロデューサー考 ──

“他人ごと”で済ませる問題忌避は義理を 欠いています。

いま、日本における演劇文化について演劇芸術にかかわっている人ならば認識していただきたいことがあります。

たとえば、この『さくら の その にっぽん』のプロジェクトに関して言いますと、4年がかりの取組み。まずは作家多和田葉子さんへ「2010年チェーホフ生誕150年記念の秋に、多和田葉子作のチェーホフをやりたい」とお願いする。その企画の考案会議をメンバーの多和田さん(ベルリン)、演出家ルティ・カネルさん(テルアビブ)、演劇批評家佐藤京子さん(パリ)と私(東京)とが毎回年始にパリの佐藤宅で持つ。完成した戯曲は、ルティさんのため多和田作品に理解の深い翻訳家満谷マーガレットさんが特別に詳しい(註)入りで、直ちに英訳。やっと昨年7月にはメンバーがシアターXに集合し、コンセプトの論議や出演者のオーディションやスタッフの選定。今年4月にも演出家来日、追加オーディションと諸々打合せ、8月再来日し3ヵ月間の(通訳付)稽古……等々。皆さん十分ご存知のように演劇創造の過程とか上演までには、これら以外にもいろいろと実に多種多様な手間とひまを要します。したがって、それらすべてに附随して当然、お金がかかります。

もしもその、当然のお金が不足だったら?

お金ではない「力」で、実現するしかないと私は考えています。(現にこの『さくら……』の企画は、文化庁への助成申請の結果は「不採択」でした)

だけどしかし、そこで私の言いたいことは創造の過程での「お金を倹約してくれ」とか「不満だろうが我慢してほしい」というたぐいの皮相な妥協を頼みたいわけではないのです。この日本の「状況」を、あなた自身の問題として捉え、自ら思考し行動してほしい。それは「なぜ演劇をやるのか」ということの本質、動機でもあるのですから。くどいようですが、「本当はもっといいテクニシャンのスタッフが使えるならば…」「じゃァ安いほうで辛抱するしかないかァ…」とか“他人ごと”のように忌避なさるのではなく、「状況」の本質と痛烈に対峙できるチャンスなのでも、との認識を持ってほしいぐらいです。

〔蛇足〕 だから私ドモは、既成の価値観からハミ出さざるを得なかった婆娑羅(ばさら)や阿国(おくに)のルーツへと戻り、凡庸さは排するけれどもプリンシプルに、そして義理と人情の「仁義力」を甦らせた渡世に生きるしかあるまいと思っているのですが。

(上田美佐子 シアターX芸術監督/劇場プロデューサー)

|

|

|

Χカイレパートリー劇場

花田清輝『ものみな歌でおわる』プログラムより抜粋

2011年3月3日(木)~6日(日)

駄目プロデューサー考 ──

かぶき誕生に関する一考察 ──

この大タイトルから推察するところ、常に明確な敵と対決し今を「かぶく芸術活動」を産み続けたアヴァンギャルド作家花田清輝の面目躍如たる戯曲『ものみな歌でおわる』を、一向におもしろくない! と言いつづけつつ6カ月におよぶ稽古をかけたヤンチャな創造集団が、ついに初日という断崖に立った。

今回V・ニジェリスコイ演出ものみな版は、「かぶき芸術」における真実な演技の産みかた探求とその実験演劇なのでしょう。原作主題による変奏曲的作品とすら言い難いのだけれど、厄介な花田戯曲を素材として、過酷なほどに真ン剣で斬り合っている今回の実験演劇には、いまどき他では見られぬ芸術生命の赤い炎が、私にはチロチロとみえました。

(上田美佐子 シアターX芸術監督/劇場プロデューサー)

|

|

2011年3月3日~6日

『ものみな歌でおわる』

原作:花田清輝

演出:ヴィクトル・ニジェリスコイ

(撮影:コスガデスガ)

|

2011年

Χカイレパートリー劇場

W.A.モーツァルト作曲 あえて、小さな『魔笛』プログラムより抜粋

編曲:天沼裕子 演出:藪西正道

(2011年8月19日~21日)

駄目プロデューサー考 ──

今年の『魔笛』は 今年のあなたへ

「日本のオペラ芸術の質を向上させたい」から自分のアタマで考えて歌う、演技をする──そういう志を持って観客と対決する日本人のオペラ歌手を増やしたい。「シアターXカイは演劇の劇場なのだから当然、あなたも一緒に 演劇の華 である現代オペラづくりに荷担してほしい」と──二〇〇七年、ドイツでオペラの教授もやっている指揮者・天沼裕子さんが同志・藪西正道氏と同志・西野薫さんと連れだって久々、久しぶりに私の前に現われたことから、事は始まった。

こういう事の試みは三年は続くものだが今年も続いて、もはや四回目。私どもの気持ちは年ごとに高揚しているし、観客の評判もすこぶるよく、小ッチャイ子にも印象が強いらしく、将来は「オペラ歌手になりたい!」とのお答えには無条件うれしい。だからこそ、これでいいのかと常に問う検証が要るのであろう。

───────────────────────

いにしえの、天才になる古典芸術が「いまに生きる」ということは、今日の観客であるあなたと今日の芸術家たちとが共に、今日的アクチュアルな思想・問題意識に貫かれた思考力と創造力とで真向、臨み、悩んでいるかどうかにかかっていると私はおもっています。

だから今年の『魔笛』のテーマが、演出家の藪西氏から「原子力問題」と提案された時には衝撃で脳内にパチパチ流星群が疾走しまくりましたが、同意。

モーツァルト時代の『魔笛』はフリーメイスン的ともいわれ、男尊女卑や身分差別がはっきりとあった。それゆえシアターX一年目の天沼さんのディレクションは、挑戦的な「ジェンダー」でもありました。

とまれ、どんな試行錯誤をもおそれず「古典」を生かす現代芸術づくりは続け、楽しもうと。

(2011年8月19日 上田美佐子:シアターX劇場プロデューサー・芸術監督)

|

|

「あえて、小さな『魔笛』」舞台写真

|