ポーランド共和国大使館+シアターΧ共催

先駆的な業績で世界の現代演劇に画期的な役割をはたしたポーランドの演出家・演劇研究家イエジ・グロトフスキが、99年1月14日、イタリアのポンテデラの自宅で亡くなった。シアターΧでは、この偉大な演劇家が生涯かけて追求してきたことを忘れず、継承していくためにも緊急にこの偲ぶ会を開催した。出席者は、実際にグロトフスキの演劇実験室で演劇指導を受けたり、グロトフスキ本人と演劇について語り合ったという非常に貴重な体験をした方々である。グロトフスキは何を目指していたかのか、自らの体験をふまえて真摯な語り合いが交わされた。その発言の一部を紹介する。

故・観世榮夫(能楽師。70年代グロトフスキに招かれて、ポーランドのシンポジウムに参加。)

70年代、ワルシャワでシンポジウムがあった時、「なぜ、グロトフスキは宗教の司祭みたいになってきたのか、もっと演劇の世界で仕事をしてもらわなきゃ困るじゃないか」と誰かが彼(グロトフスキ)に言ったら、グロトフスキは「これが私の演劇です」と言われた。そのことは非常にはっきり覚えています。

だからグロトフスキの中ではそれが中心の問題になっていて、そうしなければ先の演劇に行けなかったんじゃないのかということを、傍にいて私は強く感じました。その時彼は「私はいま東へ向かって旅立つというお芝居を考えているんだ」とも言われた。グロトフスキの中では非常に具体的に次ぎへの動き出しとして、何かがあったんじゃないのかと思いますね。

ヤドヴィガ・ロドヴィッチ(ポーランド共和国駐日大使/元ガルジェニツェ演劇実験センター女優。学生時代にグロトフスキと出会い、その演劇に衝撃を受ける。)

俳優たちに彼が求めていたのは偽りの演技ではなくて人間としての真実。人間の表面を剥き出して、まるで生け贄みたいにお客さんに捧げるという感じがあったんです。

俳優たちがよく話しをしていた彼の言葉が二つあります。一つは「信じなさい」、もう一つは「信じます」。何度も同じ場面の稽古をしても、彼はただ座って見ている。そしてひとこと「信じません」と言ったら、何時間でも半日でも徹夜してでも同じ場面を繰り返しました。やがてみんなが疲れ果ててしまうと、真実が見えてくるんです。それはもう奇跡的です。ほかの演劇の姿に、彼は一切興味がありませんでした。自分を面白く見せるとか、そういうことは本当の演劇ではないですね。演劇そのものは人間関係ですから。

霜田千代磨(武道家/北海道ポーランド文化協会会長、グロトフスキの演劇実験室で指導を受ける。)

(グロトフスキは)人間として生きることの意味を追求したと思います。それは単なる哲学的な思索の上だけでなくて、役者という肉体を通して演じるものと観客、つまり演劇というものと人びと、そういう境界が外れてひとつの生命としての人間が生きている。命の本源といいますか、それを内向的に追求してゆくような方向で70年代をずっとやって来たんじゃないかと思います。

土取利行(パーカショニスト/ピーター・ブルック国際劇団音楽監督、グロトフスキの演劇実験室で指導を受ける。)

グロトフスキとピーター・ブルックは僕の中で結ばれていて、両者に共通しているのは人間の探求者ということです。人間の可能性をどこまで未来に向かって追求できるかということを、彼らは演劇を通して提示してくれたんです。それを一人ひとりが理解して自分の中で、真剣に分析して、まさに自分の中に実験室をもちながら、演劇とは何かという問い掛けをしないかぎり、日本の演劇はないだろうし、世界の演劇もその問い掛けがないかぎり駄目だと思うんです。

ロジャー・パルバース(作家/劇作家/演出家/東京工業大学教授、66年、ポーランドで「不屈の王子」を観て以来、グロトフスキに大きな影響を受けている。)

グロトフスキが最初に探していたのは形ですね。西洋でいうジェスチャー。ただ、だんだんそれだけでは不十分だと考えた。人間に戻らないと、人間のジェスチャーの根源的な動きとか、動機、そしてリズムはどこにあるのかということを理解してから、形を作らないとだめだと。

シンポジウム・対談の記録

示唆にとみ、多くの発見の場としての芸術家たちによるシンポジウム。芸術家たちの声に、もう一度耳を傾けてみたい。時代の羅針盤を模索しつづける姿勢に共振。

(掲載記事についてのお問い合せはシアターΧまで)

|

|

イエジ・グロトフスキ

会場風景 |

|

|

「シアターΧ(カイ)チェーホフ演劇祭40日間2001」参加作品 「ロシアにおける俳優教育」 わたしは、いままで二つのクラスを持ちました。経験ある俳優は、必ず教えなければなりません。まず第一に、それは若い頃を思い出す、ということであり、また自分自身の欠点に気づく、ということでもあり、それに単純にいっても、それは若い人たちと接する機会である、ということでもあるのです。人生に対する感覚というものを忘れない、ということです。それはどういうことかというと、若い人たちがもっている、世間ずれしていない感覚、羽目を外そうとする感覚を、年を重ねても忘れない、ということです。 |

『人物たち』の舞台。アレクアンドル・カリャーギン(左)とウラジーミル・シーモノフ。

『人物たち』の舞台 |

|

|

Join58号より抜粋 2007年 実験的な作品の上演──

●上田 今度9月にギリシャ劇やるのですけど、シアターXは補助席を置けば400ぐらい入るのですけど、それをわざわざ101席にしたんです。満席になっても赤字なのにね。でも、こういうのでやってみたい演劇だから仕方ないですよね。小さい劇場の中に、さらに小さな劇場空間をつくり、演る側も観る側もヒヤヒヤ、ばちばちと互に昇華し合ってね、それで創出される演劇の弁証法をよむ。観客とはすなわち客席に座っている創造者でもあるのだと、考えてみるのですが。さまざまな意味で、このミニマムな劇場空間は刺激的でしょう。 議論とはいわば葛藤である──

●宗重 自主企画のほとんどは、時間をかけ温め育てて公演までもっていかれているんですね、ヴィトカッツイに始まり、名作劇場、IDTF、ブレヒト的ブレヒト演劇祭もそうですし、研究会のチェーホフ研、中国研、中東研etc…… |

2007年9月14日~23日

2007年6月21日~7月1日 |

|

|

THE ANTHOLOGY『アンソロジー』(イスラエル アッコ・シアターセンター) |

2009年3月2日~4日

2009年3月3日 イスラエルのアッコ・シアター『アンソロジー』 2日目開演前のアートトーク |

|

|

|

アントン・チェーホフ

プレ・シンポジウム(会場:シアターΧ劇場舞台) |

|

|

●上田美佐子(シアターΧ芸術監督・プロデューサー) |

上田美佐子(左から2人目) |

|

|

●レオニード・アニシモフ(ロシア功労芸術家・演出家/東京ノーヴイ・レパートリーシアター芸術監督) |

レオニード・アニシモフ(中央) |

|

|

●中本信幸(神奈川大学名誉教授・演劇批評家) |

中本信幸(中央) |

|

|

●若松美黄(舞踊家) |

若松美黄(中央右) |

|

|

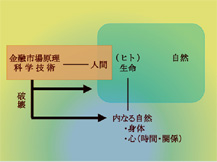

<基調発言>:中村桂子(生命誌学・生命誌研究館館長) |

中村桂子さん(中央) |

|

|

|

図1

生命誌絵巻 |

|

|

|

図2

図3 |

|

|

|

図4 |

|

|

|

図5

図6 |

|

|

【主な発言者】 |

左より、山本健翔氏(司会)、A・カリャーギン氏、安達紀子さん(通訳) |

|

|

上田美佐子(シアターΧ芸術監督・プロデューサー) 本日はエトセトラ劇場のカリャーギンさんやシーモノフさんによる『人物たち』のすばらしい舞台の感動がまだ消えません。それゆえ、カリャーギンさんにチェーホフについての話を聴きたいと思って残っておられる観客の方もおいでですし、このアートコンファレンスの意図を受け止めていただいた上で、最初にカリャーギンさんにチェーホフについてのお話をしていただくことをご承諾いただきました。その後にアートコンファレンス2を行いたいと思います。進行は司会の山本健翔さんにお願いいたします。 |

会場からの質問に応えるA・カリャーギン氏 |

|

|

観客・女優A チェーホフ劇を演じるときにその日の気分をそのまま持ってきて演じなければいけないとのお話でしたけれど、そうしたときに、いろいろな役者さんがやるわけですから、それを相手役が受けたときに芝居がどこにいくのかわからないということは起きないのでしょうか? * * *

|

||

|

イ・ジェサン(俳優・演出家/韓国) この会場には私よりも長く人生を生きていらっしゃる方たちが多いと思いますが、私は個人的に20代が一番不幸だったと思います。いまはそのときに比べればずっと幸せだと思います。人生がどういうものなのかを認識し始めたのが20代の頃からですけれど、人間や世界がこうであってはいけないと口惜しく思っていたのが20代です。 |

イ・ジェサン氏 |

|

|

『さくら の その にっぽん』はシアターΧ4年がかりのプロジェクト。チェーホフ生誕150年の今年、作家多和田葉子(ベルリン在住)がチェーホフの『桜の園』から想を得て、全編ひらがなによる戯曲を書き下ろし、イスラエルの演出家ルティ・カネル(テルアビブ在住)が演出する試み。2010年11月17日~23日に7ステージ上演。約128の客席は、舞台を中央に挟んで対面する形になっている。その舞台は客席とフラットな高さでリノリウムが敷かれているだけの何もない舞台。 |

2010年11月23日 |

|

|

●沼野 普段、我々は日本語のテキストを読む時は漢字やかな混じりに慣れていますので、全てひらがなのテキストは多くの人たちにとってとても読みづらいと思うんです。それでも読んでいる内にいろいろなことが見えてくるわけです。例えば、言葉遊びが曖昧模糊としてどういう意味を持つのか分からなくなるんです。今日の舞台を観ていると、言葉遊びがガンガン頭に入ってくるという感じです。ひらがなについて、テキストの場合と演劇の場合は効果が違うような気がしてとても面白かったです。 |

2010年11月23日 |

|

|

●ルティ 2ヵ月半稽古してきましたので、稽古を開始した頃を思い出さなければいけないです。多和田さんの言葉の使い方は非常に興味深かったのですが、私たちにとってとても大変な部分、ある意味で本質的な部分がありました。 |

2010年11月23日 |

|

|

●四方田犬彦(明治学院大学教授・比較文学) 私も空港という設定が素晴らしい着眼点だと思いました。失礼ながら私は多和田さんの原作を読んでいないんですけれど、原作の設定が空港なんですよね。私は原作がひらがなで書かれていることは知らなかったし、実はこの舞台を観ている時は、原作がひらがなで書かれているということを全然意識していなかったんです。私はフランス語や英語を読む時、なんで速く読めないんだろうと思います。それはみんなひらがなで書かれているからなんだと思えるんですね。つまり、日本人は漢字があるから日本語を速く読めるんです。 |

2010年11月17~23日 |

|